旬の夏野菜を美味しく長持ちさせたいけれど、使いきれずに傷ませてしまうことはありませんか?この記事では、夏野菜を賢く冷凍保存し、鮮度を保ちつつ、時短と節約を叶える具体的な方法を徹底解説します。トマトやなす、ピーマンなど主要な夏野菜ごとの最適な冷凍術から、解凍後の美味しい活用レシピ、さらには栄養価や保存期間といったよくある疑問まで、これ一つで夏野菜の冷凍保存は完璧。食品ロスを減らし、食卓を豊かにする賢い冷凍術を身につけましょう。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

1. 夏野菜の魅力を最大限に!冷凍保存で賢く使い切る

夏の食卓を彩る夏野菜は、太陽の恵みをいっぱいに浴びて育ち、その旬の美味しさと豊富な栄養価は格別です。トマト、きゅうり、なす、ピーマンなど、色とりどりの夏野菜は、私たちの食生活に欠かせない存在です。

しかし、旬の時期は短く、一度に大量に手に入れた際に使いきれずに傷ませてしまうことも少なくありません。また、価格が安定しないこともあり、せっかくの旬の味を存分に楽しめない、あるいは無駄にしてしまうという悩みも抱えがちです。

そこで注目したいのが、夏野菜の冷凍保存です。冷凍保存は、単に野菜を長持ちさせるだけでなく、夏野菜の魅力を最大限に引き出し、賢く使い切るための強力な味方となります。旬のピーク時に手に入れた新鮮な夏野菜を適切に冷凍することで、その美味しさと栄養をぎゅっと閉じ込めたまま、年間を通していつでも手軽に楽しめるようになります。

この保存術をマスターすれば、食材の無駄をなくし、食品ロス削減に貢献できるだけでなく、食費の節約にも繋がります。さらに、下処理済みの冷凍野菜があれば、忙しい日の調理時間を大幅に短縮でき、手軽に栄養満点の食卓を実現できます。計画的に冷凍ストックを作ることで、食卓に彩りと栄養を常に保ちながら、家計にも優しい賢い暮らしを送ることが可能になります。

2. 夏野菜の冷凍保存が時短と節約を叶える理由

夏野菜は旬の時期に安く手に入り、栄養も豊富ですが、日持ちしないものも多く、気づけば冷蔵庫でしなびてしまったり、使い切れずに捨ててしまったりすることも少なくありません。しかし、夏野菜を適切に冷凍保存することで、これらの悩みを一気に解決し、日々の食卓を豊かに、そして経済的にすることが可能になります。

2.1 冷凍保存のメリットと鮮度保持の重要性

夏野菜の冷凍保存は、単に食材を長持ちさせるだけでなく、私たちの暮らしに多くのメリットをもたらします。特に、忙しい毎日を送る方々にとって、時短と節約の両面で大きな助けとなるでしょう。

主なメリットは以下の通りです。

| メリット | 詳細 | 具体的な効果 |

|---|---|---|

| 時短 | 下処理済みの野菜をいつでも使えるため、調理時間を大幅に短縮できます。 | 料理の準備がスムーズになり、忙しい日の夕食作りが楽になります。 刻んだり、茹でたりする手間が省け、すぐに調理に取りかかれます。 |

| 節約 | 特売品をまとめ買いして冷凍することで、食費を抑えられます。食材を無駄なく使い切れるため、食品ロスも削減できます。 | 旬の安価な時期に購入し、長期保存することで家計に優しくなります。 使い切れずに捨ててしまうことがなくなり、食材の購入費用を有効活用できます。 |

| 鮮度保持と栄養価 | 旬の新鮮なうちに冷凍することで、美味しさや栄養価を比較的長く保つことができます。 | 夏野菜の旨味や風味を逃さず、オフシーズンでも旬の味を楽しめます。 適切な方法で冷凍すれば、ビタミンなどの栄養素の損失を最小限に抑えられます。 |

| 食品ロス削減 | 購入した野菜を使い切る前に傷んでしまう心配が減り、無駄をなくすことができます。 | 環境負荷の軽減にも貢献し、持続可能な食生活を送ることができます。 |

| 献立の幅が広がる | いつでも手軽に様々な夏野菜が使えるため、献立のバリエーションが増えます。 | 彩り豊かな料理を簡単に作ることができ、食卓が華やかになります。 |

冷凍保存の最大のポイントは、冷凍する前の野菜の鮮度が非常に重要であるということです。傷みかけた野菜を冷凍しても、美味しさや栄養価は戻りません。旬の最も美味しい時期に、新鮮な状態の夏野菜を適切に下処理し、素早く冷凍することが、これらのメリットを最大限に享受するための鍵となります。

2.2 夏野菜の冷凍保存を始める前の準備と基本原則

夏野菜を効果的に冷凍保存し、その恩恵を最大限に受けるためには、いくつかの準備と基本原則を守ることが大切です。これらを知っておくことで、冷凍後の品質を保ち、解凍後の使い勝手も格段に向上します。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 始める前の準備 | 新鮮な野菜の選定:傷みや変色がなく、ハリのある新鮮な夏野菜を選びましょう。 清潔な保存容器・袋の用意:フリーザーバッグ(ジッパー付き保存袋)、密閉容器、ラップなど、冷凍に適したものを準備します。空気をしっかり抜けるものが理想的です。 冷凍庫のスペース確保:冷凍庫に十分なスペースがあるか確認し、必要であれば整理しておきましょう。 マジックペンとマスキングテープ:冷凍日と内容物を記載するために用意します。 |

| 冷凍保存の基本原則 | 新鮮なうちに素早く冷凍:購入後、できるだけ早く下処理をして冷凍しましょう。時間が経つほど鮮度は落ちます。 適切な下処理:野菜の種類によって、洗う、水気を拭き取る、カットする、茹でるなどの下処理が必要です。水気は霜の原因となるため、しっかりと拭き取ることが重要です。 使いやすい形にカット:料理に使う際のことを考えて、みじん切り、千切り、乱切りなど、使いやすい大きさにカットしてから冷凍すると便利です。 急速冷凍:食材の細胞破壊を最小限に抑え、品質を保つためには、できるだけ早く凍らせることが大切です。金属製のバットに広げて置いたり、冷凍庫の急速冷凍機能を使ったりすると効果的です。 密閉保存:乾燥や酸化、霜付きを防ぐため、フリーザーバッグなどに入れ、中の空気をしっかり抜いて密閉します。 小分けにする:一度に使い切れる量ずつ小分けにして冷凍すると、必要な分だけ取り出せて無駄がありません。 日付を記入:冷凍した日付を必ず記入し、古いものから使う「先入れ先出し」を心がけましょう。 |

これらの準備と原則を守ることで、冷凍夏野菜はまるで生の野菜のように、あなたの料理をサポートしてくれる頼もしい存在となるでしょう。次の章では、具体的な夏野菜ごとの冷凍保存術を詳しく解説していきます。

3. 夏野菜を長持ちさせる!野菜別冷凍保存術

夏野菜は水分が多く、傷みやすいものも少なくありません。しかし、適切な下処理と冷凍保存を施すことで、旬の美味しさを長期間キープし、使いたい時にサッと使えるようになります。ここでは、主要な夏野菜ごとに具体的な冷凍保存術と活用法をご紹介します。

3.1 トマトの冷凍保存と活用法

トマトは冷凍することで、生とは異なる魅力が引き出されます。特に加熱調理する際に、冷凍トマトは旨味が増し、皮も剥きやすくなるというメリットがあります。

3.1.1 丸ごと冷凍で旨味アップ

丸ごと冷凍は、主に煮込み料理やソース作りに向いています。まず、トマトをきれいに洗い、ヘタを取り除きます。水気をしっかりと拭き取り、一つずつラップで丁寧に包んでから、冷凍用保存袋に入れます。空気をしっかり抜いて密閉し、冷凍庫で保存しましょう。凍ったトマトは、水に数秒つけるだけで簡単に皮が剥けるため、手間なく調理に取りかかれます。

3.1.2 カットして冷凍で使いやすく

用途が決まっている場合や、少量を手軽に使いたい場合は、カットして冷凍するのが便利です。洗ってヘタを取り、くし切り、ざく切り、またはみじん切りなど、料理に合わせてカットします。カットしたトマトは、キッチンペーパーなどで余分な水分を拭き取り、重ならないようにバットなどに広げて冷凍します。完全に凍ったら、冷凍用保存袋に移し替えて密閉保存します。凍ったままスープや炒め物、パスタソースなどに投入できるため、調理の時短につながります。

3.2 きゅうりの冷凍保存と活用法

きゅうりは水分が非常に多いため、冷凍するとシャキシャキとした生食の食感は失われますが、加熱調理や和え物、漬物などには十分活用できます。

3.2.1 薄切りや乱切りで冷凍するコツ

きゅうりを冷凍する際は、まずきれいに洗って水気を拭き取ります。用途に合わせて薄切りや乱切りにします。食感を少しでも残したい場合は、塩もみをしてから水分をしっかり絞って冷凍すると良いでしょう。塩もみしない場合は、そのまま重ならないようにバットに広げて冷凍し、凍ったら冷凍用保存袋に移し替えます。薄切りは和え物やスープに、乱切りは炒め物などに適しています。

3.2.2 解凍後の食感とおすすめ料理

冷凍きゅうりは解凍すると水分が出てしんなりするため、生食には向きません。しかし、そのしんなりとした食感は、加熱調理や味が染み込みやすい料理に最適です。炒め物、スープの具材、味噌汁の具、または酢の物や和え物にする際は、解凍後に水分をしっかり絞ってから調理すると、味が薄まらず美味しく仕上がります。凍ったまま加熱調理に使うことも可能です。

3.3 なすの冷凍保存と活用法

なすは冷凍すると組織が壊れて水分が出やすくなりますが、加熱調理する際には味が染み込みやすくなり、時短にもつながります。色よく保存するための下処理がポイントです。

3.3.1 下処理をして色よく冷凍する

なすは切るとすぐに変色してしまうため、冷凍する前に適切な下処理が必要です。まず、なすをきれいに洗い、ヘタを取り除き、用途に合わせて輪切り、乱切り、または半月切りにします。切ったなすはすぐに水に5~10分ほどさらしてアク抜きをし、キッチンペーパーで水気をしっかりと拭き取ります。変色を防ぐためには、油で軽く炒めてから冷凍するのがおすすめです。油を薄くひいたフライパンでサッと炒め、粗熱が取れたら重ならないように冷凍用保存袋に入れ、空気を抜いて密閉します。

3.3.2 冷凍なすの煮込み料理への活用

冷凍なすは、煮物、炒め物、味噌汁、麻婆なすなど、様々な加熱料理に活用できます。特に煮込み料理では、冷凍することで組織が柔らかくなり、短時間で味がよく染み込むようになります。凍ったまま鍋やフライパンに投入できるため、調理時間を大幅に短縮できます。炒め物にする際は、解凍せずに凍ったまま油をひいたフライパンで炒めると、水っぽくなりにくいです。

3.4 ピーマン・パプリカの冷凍保存と活用法

ピーマンやパプリカは、冷凍しても比較的食感や色味が保たれやすく、彩り野菜として重宝します。用途に合わせてカットして冷凍するのがポイントです。

3.4.1 千切りやみじん切りで使い分け

ピーマンやパプリカを冷凍する際は、まずきれいに洗い、ヘタと種を取り除きます。用途に合わせて、千切り、細切り、乱切り、またはみじん切りにします。炒め物や青椒肉絲には千切り、スープやカレーには乱切り、ハンバーグやミートソースにはみじん切りが便利です。カットしたら、水気をしっかりと拭き取り、重ならないようにバットに広げて冷凍します。完全に凍ったら、冷凍用保存袋に移し替え、空気を抜いて密閉保存します。

3.4.2 冷凍しても色鮮やかに保つには

ピーマンやパプリカは、生のまま冷凍しても比較的色鮮やかさを保つことができます。ポイントは、カット後に水気をしっかり拭き取ることと、急速冷凍することです。冷凍庫の急速冷凍機能を使ったり、金属製のバットに広げて冷凍したりすると、細胞の損傷が少なくなり、色鮮やかに保存できます。凍ったまま加熱調理に使うことで、彩りを失うことなく料理に加えることができます。

3.5 オクラの冷凍保存と活用法

オクラは特有のネバネバとした食感が魅力の夏野菜です。冷凍保存することで、一年中この栄養豊富な野菜を楽しむことができます。

3.5.1 板ずりしてから冷凍するメリット

オクラを冷凍する際は、まずきれいに洗い、塩(分量外)をまぶしてまな板の上でゴロゴロと転がす「板ずり」を行います。これにより、表面の産毛が取れて口当たりが良くなり、色鮮やかに仕上がります。板ずり後、塩を洗い流して水気をしっかりと拭き取ります。その後、ヘタの硬い部分を切り落とします。丸ごと冷凍する場合は、そのまま冷凍用保存袋に入れて密閉します。小口切りや輪切りにして冷凍する場合は、重ならないようにバットに広げて急速冷凍し、凍ったら保存袋に移し替えます。

3.5.2 刻んでスープや和え物に

冷凍オクラは、解凍すると少し柔らかくなりますが、ネバネバ感は健在です。凍ったままスープや味噌汁、炒め物、煮物などに加えることができます。また、小口切りや輪切りにして冷凍したものは、解凍せずにそのまま納豆や和え物、冷奴のトッピングとしても便利です。自然解凍する場合は、冷蔵庫でゆっくり解凍するか、流水にさらして解凍しましょう。

3.6 ゴーヤの冷凍保存と活用法

独特の苦味が特徴のゴーヤも、冷凍保存が可能です。下処理をしっかり行うことで、苦味を和らげつつ、長期間保存できます。

3.6.1 下処理で苦味を和らげる方法

ゴーヤを冷凍する際は、まずきれいに洗い、縦半分に切ってスプーンでワタと種をきれいに取り除きます。このワタと種が苦味の原因の大部分を占めるため、しっかりと取り除くことが重要です。その後、薄切りにして、塩(分量外)をまぶして揉み込み、しばらく置いてから水気を絞ります。この塩もみによって、さらに苦味が和らぎます。水気を絞ったゴーヤは、重ならないようにバットに広げて冷凍し、完全に凍ったら冷凍用保存袋に移し替えて密閉保存します。

3.6.2 冷凍ゴーヤチャンプルーのすすめ

冷凍ゴーヤは、ゴーヤチャンプルーや炒め物、和え物などに活用できます。凍ったまま加熱調理に使うことができ、炒め物にする際は、解凍せずに油をひいたフライパンで炒めると、水っぽくなりにくいです。ゴーヤチャンプルーを作る際も、凍ったまま豚肉などと一緒に炒め始めれば、時短になります。苦味が気になる場合は、調理前に軽く茹でてから使うのも良いでしょう。

3.7 とうもろこしの冷凍保存と活用法

夏の味覚の代表格であるとうもろこしは、冷凍保存することで一年中甘くて美味しい粒を楽しむことができます。

3.7.1 茹でてから冷凍する方法

とうもろこしを丸ごと冷凍する場合は、まず皮を剥き、ひげを取り除きます。その後、たっぷりの熱湯で3~5分ほど茹でてから、粗熱を取ります。粗熱が取れたら、一本ずつラップでしっかりと包み、冷凍用保存袋に入れて密閉します。茹でてから冷凍することで、甘みが保たれ、解凍後も美味しくいただけます。

3.7.2 粒で冷凍していつでも便利に

最も便利なのは、粒をバラバラにして冷凍する方法です。茹でたとうもろこしの粗熱が取れたら、包丁で粒をそぎ落とします。そぎ落とした粒は、重ならないようにバットに広げて急速冷凍します。完全に凍ったら、冷凍用保存袋に移し替え、空気を抜いて密閉保存します。こうすることで、使いたい時に使いたい量だけ取り出すことができ、コーンスープ、かき揚げ、炒め物、サラダ、炊き込みご飯など、様々な料理に手軽に活用できます。

3.8 枝豆の冷凍保存と活用法

枝豆も夏に旬を迎える人気の野菜です。冷凍保存することで、いつでも手軽におつまみや料理の彩りとして利用できます。

3.8.1 さやごと冷凍とむき身で冷凍

枝豆を冷凍する際は、まずきれいに洗い、塩(分量外)を入れた熱湯で、お好みの硬さに茹でます。茹で上がったら、ザルにあげて粗熱を取り、水気をしっかり切ります。さやごと冷凍する場合は、粗熱が取れた枝豆をそのまま冷凍用保存袋に入れ、空気を抜いて密閉します。むき身で冷凍する場合は、さやから豆を取り出し、重ならないようにバットに広げて急速冷凍し、凍ったら保存袋に移し替えます。

3.8.2 自然解凍でおつまみに

さやごと冷凍した枝豆は、食べたい時に凍ったまま沸騰したお湯に数分入れるか、電子レンジで加熱することで美味しくいただけます。自然解凍でも美味しく食べられるため、お弁当の隙間に入れたり、おつまみとして食卓に出したりするのに便利です。むき身で冷凍した枝豆は、凍ったままサラダ、スープ、ご飯、かき揚げ、ひじき煮など、様々な料理に加えることができます。

3.9 その他の夏野菜の冷凍保存

上記以外にも、多くの夏野菜が冷凍保存に適しています。それぞれの野菜の特性を理解し、適切に下処理を行うことで、さらに多様な夏野菜を長く楽しむことができます。

3.9.1 ズッキーニの冷凍保存のポイント

ズッキーニは、きゅうりと同じウリ科の野菜で、水分が多いため、生で冷凍すると食感が大きく変わります。冷凍する場合は、輪切りや半月切りにしてから、軽く油で炒めるか、茹でてから冷凍するのがおすすめです。粗熱を取ってから冷凍用保存袋に入れ、空気を抜いて密閉します。冷凍ズッキーニは、ラタトゥイユ、カレー、炒め物、スープなど、加熱調理に活用しましょう。

3.9.2 モロヘイヤや青じその冷凍術

モロヘイヤは、葉を摘んで水洗いし、熱湯でサッと茹でてから冷水に取り、水気をしっかり絞ります。刻んで小分けにしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。スープや味噌汁、和え物などに利用できます。

青じそ(大葉)は、洗って水気をしっかり拭き取り、数枚ずつキッチンペーパーに挟んでから冷凍用保存袋に入れ、空気を抜いて冷凍します。使う際は、凍ったまま揉みほぐすと簡単に細かくなります。薬味や和え物、肉巻きなどに活用できます。刻んでから冷凍する場合は、小分けにしてラップで包むか、製氷皿に入れて凍らせると便利です。

4. 冷凍夏野菜で献立を豊かに!おすすめ活用レシピ

夏の恵みを冷凍保存することで、旬の美味しさを一年中楽しむことができます。さらに、冷凍夏野菜は調理時間を大幅に短縮し、日々の献立作りを強力にサポートしてくれます。ここでは、冷凍夏野菜を最大限に活かすための解凍のコツや調理のポイント、そして具体的な時短レシピをご紹介します。

4.1 解凍のコツと調理のポイント

冷凍した夏野菜を美味しく、そして効率的に使うためには、適切な解凍方法と調理のポイントを押さえることが重要です。野菜の種類やその後の調理法によって、最適なアプローチは異なります。

多くの冷凍夏野菜は、完全に解凍せず、凍ったまま調理するのがおすすめです。特に、炒め物や煮込み料理、スープなど、加熱調理を前提とする場合は、解凍による水っぽさを防ぎ、栄養素の流出を最小限に抑えることができます。

| 野菜の種類 | 解凍の目安 | 調理のポイント |

|---|---|---|

| トマト(丸ごと) | 自然解凍、または流水で軽く解凍 | 皮をむいてソースやスープに。加熱すると旨味が凝縮。 |

| きゅうり | 冷蔵庫で自然解凍、または流水解凍 | 水気をしっかり絞る。和え物や酢の物に。食感の変化を楽しむ。 |

| なす | 凍ったまま、または半解凍 | 油を吸いやすいので、少量の油でじっくり加熱。煮込み料理に最適。 |

| ピーマン・パプリカ | 凍ったまま | 炒め物、煮物、スープに。彩りを損なわずに使える。 |

| オクラ | 凍ったまま、または流水解凍 | 和え物、スープ、炒め物に。ネバネバ感はそのまま。 |

| ゴーヤ | 凍ったまま | 苦味が和らぐため、そのまま炒め物やチャンプルーに。 |

| とうもろこし(粒・輪切り) | 凍ったまま、または自然解凍 | スープ、炒め物、ご飯に混ぜるなど。甘みが凝縮されている。 |

| 枝豆 | 自然解凍、または茹でる | おつまみ、サラダ、ご飯に混ぜるなど。手軽に使える。 |

| ズッキーニ | 凍ったまま | 炒め物、煮込み料理、スープに。火の通りが早い。 |

| モロヘイヤ | 凍ったまま、または自然解凍 | おひたし、スープ、和え物に。独特の粘り気。 |

| 青じそ | 凍ったまま、または自然解凍 | 薬味、和え物、ドレッシングに。香りが立つ。 |

水分の多い野菜(きゅうり、トマト、ズッキーニなど)は、解凍時に水が出やすい特性があります。これを活かしてスープやソースに使うか、炒め物にする際は水分を飛ばすように意識しましょう。また、凍ったまま調理することで、細胞壁の破壊による水っぽさを軽減できる場合もあります。

4.2 時短を叶える冷凍夏野菜レシピ例

冷凍夏野菜は、下処理の手間が省けるため、忙しい日の食卓の救世主となります。ここでは、冷凍夏野菜を主役にした、簡単で美味しい時短レシピをご紹介します。

4.2.1 冷凍トマト丸ごと!旨みたっぷりミートソース

冷凍トマトは、解凍すると皮がむきやすくなり、煮込むと旨味が凝縮されます。ひき肉と一緒に炒め、凍ったままのトマトを加えて煮込むだけで、本格的なミートソースが完成します。パスタはもちろん、ドリアやオムライスにも活用できます。

4.2.2 冷凍なすで簡単!麻婆なす

冷凍なすは、すでにアク抜きがされているため、そのまま調理に投入できます。豚ひき肉と豆板醤、甜麺醤などで炒め合わせれば、短時間でとろとろの麻婆なすが作れます。なすに味が染み込みやすく、ご飯がすすむ一品です。

4.2.3 冷凍ピーマン・パプリカの彩り野菜炒め

千切りや乱切りにして冷凍しておいたピーマンやパプリカは、凍ったままフライパンへ。豚肉や鶏肉と一緒に炒めるだけで、彩り豊かで栄養満点の野菜炒めが瞬時に完成します。お好みでオイスターソースや中華だしで味付けしてください。

4.2.4 冷凍オクラのネバネバ和え

板ずりして冷凍しておいたオクラは、自然解凍または軽く茹でてから使います。ポン酢や麺つゆ、かつお節と和えるだけで、食物繊維たっぷりのヘルシーな一品に。納豆やめかぶと合わせて、ネバネバ丼にするのもおすすめです。

4.2.5 冷凍ゴーヤチャンプルー

冷凍ゴーヤは、苦味が和らぐため、下処理の手間なく使えます。豚肉、豆腐、卵と一緒に炒めれば、沖縄の定番料理も手軽に作れます。ゴーヤのシャキシャキとした食感が食欲をそそります。

4.2.6 冷凍とうもろこしのバター醤油ご飯

粒で冷凍しておいたとうもろこしは、炊飯器に凍ったまま加えてご飯と一緒に炊くだけ。炊き上がりにバターと醤油を混ぜれば、風味豊かな炊き込みご飯が完成します。子供から大人まで大好きな味です。

4.2.7 冷凍枝豆のガーリック炒め

さやごと冷凍しておいた枝豆は、解凍してさやから出し、ニンニクと唐辛子で炒めるだけ。ビールのおつまみに最高の一品です。むき身で冷凍したものは、サラダやスープの具材としても活躍します。

これらのレシピはほんの一例です。冷凍夏野菜を上手に活用することで、日々の献立作りがもっと楽しく、もっと手軽になります。ぜひ様々な組み合わせを試して、ご家庭の味を見つけてください。

5. 夏野菜の冷凍保存でよくある質問と注意点

夏野菜の冷凍保存は、旬の美味しさを長期間キープし、日々の食卓を豊かにする便利な方法です。しかし、冷凍保存に関して疑問や不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、夏野菜の冷凍保存でよくある質問にお答えし、安全かつ効果的に活用するための注意点を解説します。

5.1 冷凍しても夏野菜の栄養価は変わらない?

夏野菜を冷凍すると、栄養価が失われるのではないかと心配される方もいますが、適切な方法で冷凍すれば、栄養価が大きく損なわれることはありません。

多くの夏野菜は冷凍前にブランチング(軽く茹でる、または蒸す)を行うことで、酵素の働きを止め、色や風味、栄養価の劣化を抑えることができます。特にビタミンCのような水溶性の栄養素は、ブランチングの際に一部水に溶け出す可能性がありますが、その後の冷凍によって酸化などによる栄養素の分解が抑制されます。

β-カロテン(ビタミンAに変換される)などの脂溶性ビタミンは比較的安定しており、冷凍によって大きく減少することはありません。むしろ、旬の時期に収穫された栄養価の高い野菜を冷凍保存することで、オフシーズンでも栄養豊富な夏野菜を楽しむことが可能になります。

5.2 冷凍夏野菜の保存期間の目安

冷凍した夏野菜の保存期間は、野菜の種類や冷凍方法、保存状態によって異なりますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度が目安です。適切に下処理を行い、密閉して冷凍することで、より長く鮮度を保つことができます。

| 夏野菜の種類 | 冷凍保存期間の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| トマト | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 丸ごと、またはカットして保存。加熱調理向き。 |

| きゅうり | 約1ヶ月 | 薄切りや乱切りで。生食には不向きで、加熱調理用。 |

| なす | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 下処理後、カットして保存。煮込み料理などに。 |

| ピーマン・パプリカ | 約2ヶ月〜3ヶ月 | 千切り、みじん切りなどカットして。色鮮やかさを保ちやすい。 |

| オクラ | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 板ずり後、丸ごとまたはカットして。 |

| ゴーヤ | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 下処理後、カットして。 |

| とうもろこし | 約2ヶ月〜3ヶ月 | 茹でて粒で、または丸ごと。 |

| 枝豆 | 約2ヶ月〜3ヶ月 | さやごと、またはむき身で。 |

| ズッキーニ | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 輪切りや半月切りで。 |

| モロヘイヤ | 約1ヶ月 | 茹でてから小分けに。 |

上記の期間はあくまで目安であり、冷凍庫の開閉頻度や温度設定、保存容器の密閉性によって変動します。冷凍焼けや霜が多く付着したり、色や匂いに変化が見られたりした場合は、品質が劣化している可能性があるため、使用を避けるようにしましょう。最も美味しく安全に食べるためには、なるべく早めに使い切ることが理想的です。

5.3 冷凍保存に向かない夏野菜はある?

ほとんどの夏野菜は冷凍保存が可能ですが、中には冷凍・解凍によって食感が大きく変わり、生食には向かなくなるものや、特定の調理法でしか活用しにくいものがあります。

- 水分量の多い野菜(特に生食を目的とする場合) きゅうり(生食目的)、レタス、水菜などは水分が非常に多いため、冷凍すると細胞が壊れて解凍時に水分が抜け、シャキシャキとした食感が失われ、べちゃっとした状態になります。きゅうりは加熱調理用としてなら冷凍可能ですが、サラダなど生で食べる用途には向きません。

- でんぷん質の多い野菜 じゃがいもなど、でんぷん質が多い野菜は冷凍・解凍するとパサついたり、スカスカになったり、粉っぽい食感になることがあります。煮崩れしやすくなるため、冷凍保存にはあまり向いていません。

ただし、「冷凍保存に向かない」とされる野菜でも、調理法や用途によっては活用できる場合があります。例えば、きゅうりは加熱調理用の和え物や炒め物、スープの具材としては利用できますし、じゃがいももマッシュポテトやコロッケの材料としてなら冷凍できることがあります。冷凍保存の目的(生食か加熱調理か)を明確にして、適切な方法を選ぶことが重要です。

6. まとめ

夏野菜の冷凍保存は、旬の美味しさを長期間キープし、食材を無駄なく使い切るための賢い選択です。適切な下処理と保存方法を実践すれば、栄養価を損なうことなく、いつでもフレッシュな夏野菜の恵みを享受できます。これにより、日々の料理が格段に時短になり、食費の節約にも大きく貢献します。本記事でご紹介した様々な冷凍術を活用し、一年を通して夏野菜の豊かな風味を食卓に取り入れ、より充実した食生活を実現しましょう。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

気になる記事、見つかるかも?

-

芋名月に学ぶ“秋の揚げ物OK”薬膳の新常識🍠

「秋の揚げ物は胃もたれするから控えるべき」と思っていませんか?実は、芋名月の時期にこそ試したい薬膳の知恵を使えば、秋の夜長に揚げ物を美味しく健康的に楽しめる… -

【40代女性必見】冬の“肌荒れ・粉吹き”を食べて改善!冬食材で美肌薬膳

冬の厳しい寒さと乾燥は、40代女性の肌に深刻なダメージを与えがち。「鏡を見るたびに、肌の乾燥、赤み、粉吹きにため息…」「化粧ノリが悪くて、気分まで落ち込む」そん… -

忙しいあなたへ!季節の変わり目対策の簡単薬膳レシピ【すぐ読める時短術】

季節の変わり目の不調、諦めていませんか?「薬膳は難しそう」「時間がない」と敬遠しがちですが、実は忙しいあなたでも簡単に取り入れられます。この記事では、体調を… -

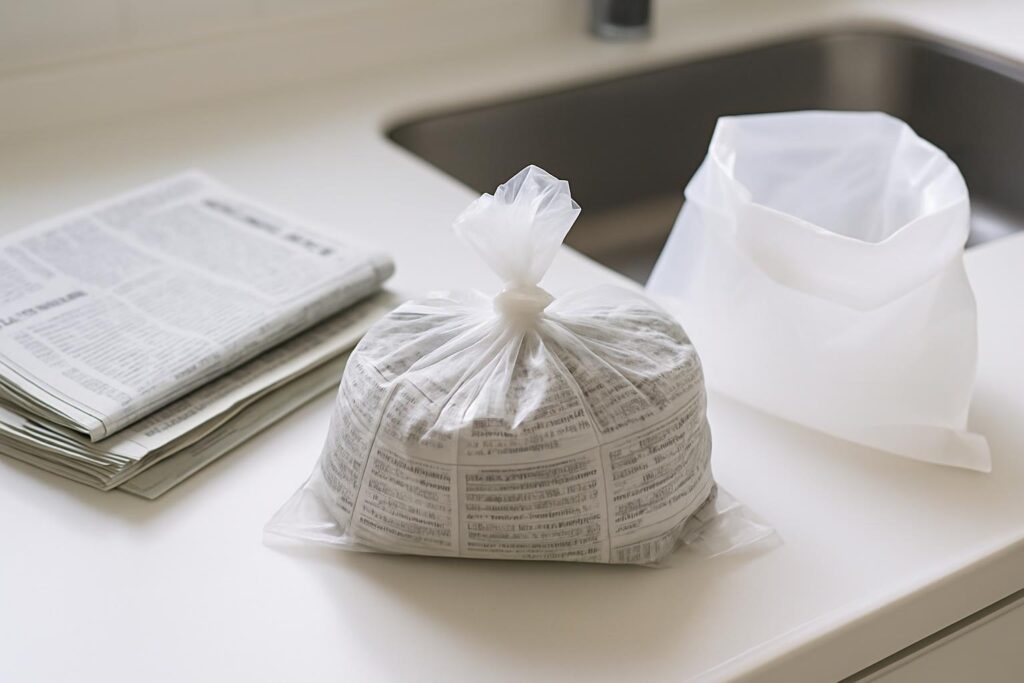

もう臭わない!ゴミを減らす・ムダを出さないアイデア:生ゴミは「新聞紙+ポリ袋」で包み、水気カットで臭い防止

生ゴミの嫌な臭いや家庭ゴミの多さに悩んでいませんか?この記事を読めば、生ゴミの臭いを劇的に減らす「新聞紙+ポリ袋」を使った水気カットの秘訣が分かります。さら… -

ママ必見!アレルギー体質の子に安心【豆乳と根菜の優しい薬膳スープ】で体質改善をサポート

アレルギー体質のお子さんの食事に、毎日頭を悩ませていませんか?「何を食べさせたら安心?」「体質改善をサポートしたいけど、どうすれば?」そんなママの悩みに寄り… -

【100均・ニトリ】上から見える軽量カップが便利すぎ!たれ&ドレッシング作りが劇的に変わる活用術

「たれやドレッシング作りが面倒…」「計量カップが使いにくい…」そんな悩みを解決してくれるのが、上から目盛りが見える軽量カップです。この記事では、100均(ダイソー…