「さっとゆでるって何分?」「電子レンジ600Wで2分なら500Wだと何分?」「めんつゆの〇倍濃縮ってどう使うの?」料理中のそんな小さなモヤモヤ、この記事で全てスッキリ解決!ほうれん草やブロッコリーなど野菜の

最適な茹で時間、麺の食感を活かすコツ、ワット数換算の簡単な計算式、そしてめんつゆの濃縮率の意味と料理に合わせた正しい希釈方法まで、調理のちょっとした疑問を網羅的に解説します。もう迷わない、自信を持って日々の料理が楽しめるようになります。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

1. 料理の「ちょっとした疑問」をスッキリ解決しよう

料理は毎日の食卓を彩り、時には心を豊かにしてくれる楽しい時間です。しかし、レシピ通りに作っているはずなのに「これで合ってるのかな?」とふと疑問に感じる瞬間はありませんか?

例えば、野菜を「さっとゆでる」と指示されても、その「さっと」が具体的にどのくらいの時間なのか迷ったり、電子レンジのレシピで「600Wで2分」とあっても、自宅のレンジが500Wだった場合にどう換算すれば良いのか分からなかったり、冷蔵庫にある「めんつゆ〇倍濃縮」の正しい希釈方法に戸惑ったり…といった「調理のちょっとした疑問」は、実は多くの方が抱える共通の悩みです。

これらの小さな疑問が解決しないままだと、料理への自信が持てなかったり、時には失敗につながってしまうこともあります。しかし、ご安心ください。本記事では、そんな日々の料理で感じるモヤモヤをスッキリ解消し、あなたの料理スキルをワンランクアップさせるための具体的な答えとヒントをお届けします。

正しい知識とちょっとしたコツを知ることで、料理はもっと楽しく、そして失敗知らずになります。さあ、あなたの「調理のちょっとした疑問」を一緒に解決していきましょう!

2. 「さっとゆでる」ってどのくらい?野菜や麺のベストな茹で時間

料理レシピでよく見かける「さっとゆでる」という表現。一体どのくらいの時間ゆでれば良いのか、迷った経験はありませんか?この章では、野菜や麺類を「さっと」ゆでる際の具体的な時間の目安と、失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

2.1 野菜を「さっとゆでる」時間の目安とポイント

野菜を「さっとゆでる」目的は、色鮮やかに仕上げ、栄養素の損失を最小限に抑えつつ、適度な食感を残すことです。野菜の種類によって適切な時間は異なります。

2.1.1 ほうれん草や小松菜など葉物野菜の場合

ほうれん草や小松菜、水菜、春菊といった葉物野菜は、火の通りが早いため、本当に「さっと」が重要です。目安としては、沸騰したたっぷりのお湯で30秒から1分程度です。

ポイントは、まず鍋にたっぷりのお湯を沸かし、塩を少々加えること。塩を加えることで、野菜の色が鮮やかに保たれ、栄養素の流出も抑えられます。葉物野菜は根元から入れ、全体が浸るように軽く押し込み、すぐに引き上げましょう。ゆで上がったらすぐに冷水にとり、色止めとアク抜きを兼ねて、余熱での加熱を防ぐことが大切です。

2.1.2 ブロッコリーやアスパラガスなど茎物野菜の場合

ブロッコリー、アスパラガス、いんげん、スナップエンドウなどの茎物野菜は、葉物野菜に比べて火が通るのに時間がかかります。目安は沸騰したお湯で1分から3分程度です。

茎の太さや硬さによって調整が必要ですが、シャキシャキとした食感を残すのがポイントです。ブロッコリーは小房に分け、アスパラガスは根元の硬い部分を切り落とし、袴を取り除いてからゆでましょう。太い部分は斜めに切り込みを入れると火の通りが均一になります。硬い部分からお湯に入れ、全体が鮮やかな緑色になったらすぐに引き上げます。冷水にとることで、色と食感を保ちます。

2.1.3 食感を活かす「ブランチング」とは

「ブランチング」とは、野菜を短時間加熱し、すぐに冷水で冷やす調理法を指します。「さっとゆでる」ことと似ていますが、特に冷凍保存する際の下処理としてよく用いられます。

ブランチングの目的は、野菜の色や風味、栄養素を保持することに加え、酵素の働きを止めて品質の劣化を防ぐことにあります。例えば、冷凍ブロッコリーや冷凍ほうれん草は、このブランチング処理が施されています。ご家庭で野菜を冷凍保存する際も、この方法を取り入れることで、解凍後の色や食感が格段に良くなります。

2.2 麺類を「さっとゆでる」コツ

麺類における「さっとゆでる」は、麺の種類や好みの食感に合わせて、表示時間よりも短めに仕上げることを指す場合が多いです。特に、アルデンテやコシのある食感を求める際に重要になります。

2.2.1 パスタやうどんの表示時間と食感の調整

パスタやうどん、そば、中華麺など、市販されている麺類にはそれぞれ推奨されるゆで時間が記載されています。しかし、この時間はあくまで目安であり、お好みの食感に合わせて調整することが、おいしく仕上げるコツです。

パスタを「アルデンテ」(歯ごたえが残る状態)にしたい場合は、表示時間よりも1分程度短めにゆでてみましょう。うどんやそばは、コシを重視するなら表示時間通りか、やや短めが良いでしょう。中華麺は、麺の種類によって大きく異なりますが、歯切れの良い食感を求めるなら表示時間通りが基本です。ゆでる際は、麺同士がくっつかないよう、たっぷりのお湯でゆでることが大切です。

| 麺の種類 | 一般的な茹で時間の目安 | 「さっと」仕上げるポイント |

|---|---|---|

| パスタ | 製品表示による(約7~10分) | 表示時間より1分短めでアルデンテに。 |

| うどん(乾麺) | 製品表示による(約8~12分) | コシを重視するなら表示時間通りかやや短め。 |

| そば(乾麺) | 製品表示による(約3~5分) | 香りを活かすなら表示時間通り。 |

| 中華麺(生麺) | 製品表示による(約1~3分) | 歯切れの良い食感を求めるなら表示時間通り。 |

2.2.2 冷凍麺の「さっと」の考え方

冷凍うどんや冷凍そば、冷凍パスタなどは、すでに一度加熱処理されているものが多く、調理時間が大幅に短縮できるのが特徴です。この場合の「さっと」は、「解凍と温めを兼ねた短時間調理」を意味します。

冷凍うどんは、沸騰したお湯に凍ったまま入れ、再沸騰してから1分程度でコシのある状態に戻ります。電子レンジで加熱する場合も、パッケージに記載された時間を目安に、中心まで温まればOKです。冷凍麺は手軽に本格的な味が楽しめるため、急いでいる時や一人分の食事に最適です。過度に加熱すると麺が伸びてしまうため、表示時間を守り、温まったらすぐに引き上げるのがポイントです。

| 冷凍麺の種類 | 推奨される調理方法と「さっと」のポイント |

|---|---|

| 冷凍うどん | 沸騰したお湯に凍ったまま入れ、再沸騰後1分程度。または電子レンジで指定時間加熱。 |

| 冷凍そば | 沸騰したお湯に凍ったまま入れ、再沸騰後30秒~1分程度。温めすぎに注意。 |

| 冷凍パスタ | 電子レンジ加熱が主流。パッケージの指示に従い、温めムラがないように。 |

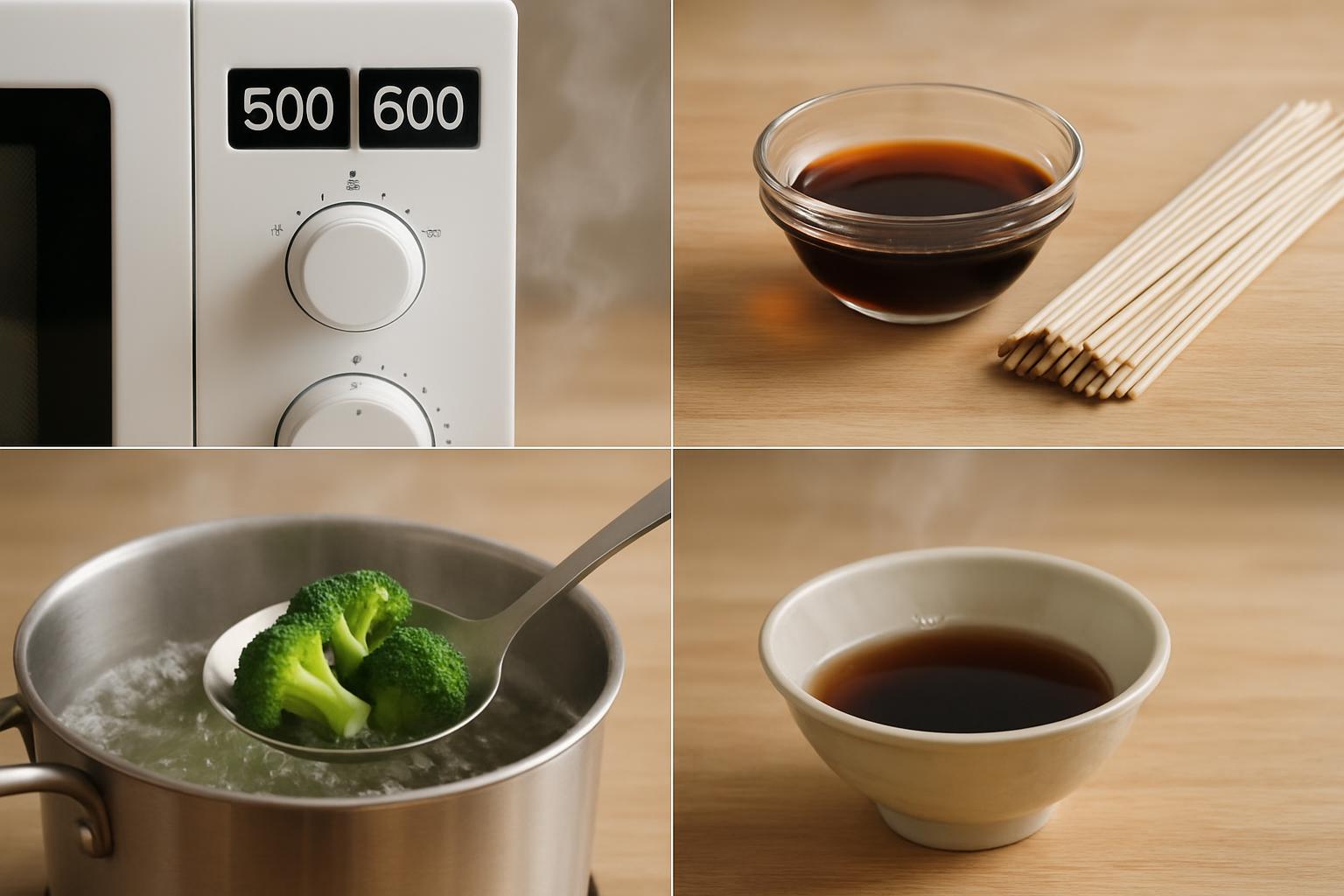

3. 電子レンジのワット数換算 調理のちょっとした疑問を解決

電子レンジを使った調理は、現代の食卓に欠かせないものですが、「レシピ通りのワット数と違う」「うちの電子レンジは何ワット?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。この章では、電子レンジのワット数と加熱時間の関係を詳しく解説し、あなたの調理のモヤモヤをスッキリ解消します。

3.1 電子レンジのワット数と加熱時間の基本ルール

電子レンジのワット数(出力)は、食品を温める電磁波の強さを示します。ワット数が高いほど一度に多くのエネルギーを食品に与えるため、同じ調理時間であればより強く加熱でき、同じ加熱量であればより短い時間で調理が完了します。つまり、ワット数と加熱時間は基本的に反比例の関係にあると理解しておきましょう。

3.1.1 ワット数換算の計算式を覚えよう

レシピに記載されているワット数とご家庭の電子レンジのワット数が異なる場合でも、簡単な計算式を使えば適切な加熱時間を導き出すことができます。この計算式を覚えておけば、どんなレシピにも対応できるようになります。

計算式は以下の通りです。

元のワット数 × 元の加熱時間 ÷ 新しいワット数 = 新しい加熱時間

例えば、600Wで2分と指定されているレシピを500Wの電子レンジで調理したい場合、この式に当てはめて計算することで、適切な加熱時間を見つけることができます。

3.2 電子レンジ600Wで2分なら500Wでは何分?具体的な計算例

それでは、具体的な疑問である「電子レンジ600Wで2分なら500Wでは何分?」という問いに答えていきましょう。前述の計算式を使って、一つずつステップを踏んでいきます。

3.2.1 600Wから500Wへの換算

計算式に数値を当てはめてみましょう。

- 元のワット数:600W

- 元の加熱時間:2分(120秒)

- 新しいワット数:500W

600W × 120秒 ÷ 500W = 144秒

144秒は2分24秒です。したがって、電子レンジ600Wで2分と指定されている場合、500Wの電子レンジでは約2分24秒の加熱が目安となります。このように計算すれば、レシピのワット数とご自宅の電子レンジのワット数が異なっても、適切な調理時間を割り出すことが可能です。

3.2.2 その他のワット数への換算表

よく使われるワット数での換算例をまとめた表を用意しました。この表を参考にすれば、都度計算する手間が省け、よりスムーズに調理を進めることができます。あくまで目安ですが、調理時間の調整にご活用ください。

| 元のワット数と時間 | 新しいワット数 | 新しい加熱時間(目安) |

|---|---|---|

| 600Wで1分 | 500W | 1分12秒 |

| 600Wで1分 | 700W | 51秒 |

| 600Wで2分 | 500W | 2分24秒 |

| 600Wで2分 | 700W | 1分43秒 |

| 600Wで3分 | 500W | 3分36秒 |

| 600Wで3分 | 700W | 2分34秒 |

| 500Wで1分 | 600W | 50秒 |

| 500Wで2分 | 600W | 1分40秒 |

3.3 ワット数換算の注意点と失敗しないコツ

ワット数換算の計算式は非常に便利ですが、電子レンジでの調理には他にも考慮すべき点がいくつかあります。これらの注意点を押さえることで、失敗なく美味しく仕上げることができます。

3.3.1 食材の量や種類による調整

電子レンジの加熱時間は、ワット数だけでなく、食材の量や種類、初期温度によっても大きく変動します。例えば、同じワット数でも、少量のものを温めるのと大量のものを温めるのとでは、必要な加熱時間が異なります。量が多いほど加熱時間は長くなります。

また、水分の多い野菜や肉類、冷凍された食材などは、それぞれ温まるスピードが異なります。特に冷凍された食材は、解凍から加熱まで時間がかかるため、表示時間よりも長めに設定する必要がある場合があります。レシピのワット数換算はあくまで目安とし、食材の状態に合わせて微調整する柔軟な姿勢が大切です。

3.3.2 加熱ムラを防ぐ工夫

電子レンジは電磁波で食品内部の水分を振動させて加熱するため、食品の置かれている位置や形状によっては加熱ムラが生じやすい特性があります。部分的に熱くなりすぎたり、逆に冷たい部分が残ったりするのを防ぐために、いくつかの工夫を取り入れましょう。

- 途中でかき混ぜる・ひっくり返す:スープや煮物、ご飯などは、加熱の途中で一度取り出して全体をかき混ぜることで、熱が均一に伝わります。平たい食材や厚みのある肉などは、途中で裏返すと良いでしょう。

- 均等に並べる:複数の食材を同時に温める場合は、重ならないように皿に均等に並べ、中央を避けて配置すると加熱ムラが少なくなります。

- ラップの使い方:食品全体を覆うようにふんわりとラップをかけると、蒸気がこもって食品がしっとり仕上がり、加熱効率も上がります。ただし、揚げ物などカリッとさせたいものはラップをしない方が良い場合もあります。

- 余熱を利用する:加熱が終わった直後も、食品内部では熱が伝わり続けています。すぐに取り出さず、庫内で数分置くことで、余熱によって全体に熱が回り、より均一に仕上がります。

これらのコツを実践することで、電子レンジ調理の成功率が格段に上がります。

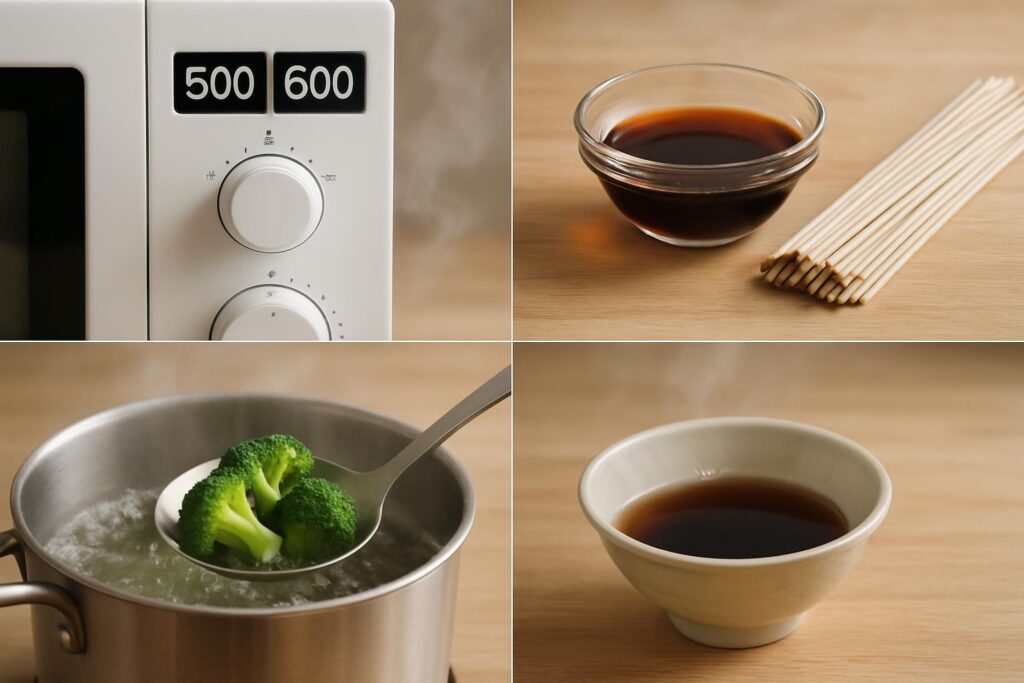

4. めんつゆの「〇倍濃縮」とは?希釈の疑問を解消

和食の基本調味料として、今や多くの家庭で活躍しているめんつゆ。「〇倍濃縮」という表示はよく見かけますが、「具体的にどう薄めたらいいの?」「料理によって使い分けは?」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。この章では、めんつゆの「濃縮」の仕組みから、料理に合わせた最適な希釈方法まで、その疑問を徹底的に解消します。

4.1 めんつゆの「濃縮」の意味と希釈の基本

めんつゆの「濃縮」とは、だしや醤油、みりんなどの調味料を、あらかじめ水分を飛ばして凝縮させている状態を指します。これにより、少ない量で持ち運びや保存がしやすくなり、使う際に水で薄めるだけで手軽に本格的な味わいを楽しめるのが大きなメリットです。

4.1.1 濃縮率の計算方法を理解しよう

めんつゆに記載されている「2倍濃縮」や「3倍濃縮」といった表示は、めんつゆ1に対して、何倍の水を加えるかを示しています。例えば、「2倍濃縮」であればめんつゆ1に対して水1、「3倍濃縮」であればめんつゆ1に対して水2を加えることで、ストレートタイプのめんつゆと同じ濃さになります。

めんつゆの濃縮率と希釈の目安は以下の通りです。

| 濃縮率 | めんつゆの量 | 水の量 | 合計量 | 希釈後の濃度 |

|---|---|---|---|---|

| 2倍濃縮 | 1 | 1 | 2 | ストレート相当 |

| 3倍濃縮 | 1 | 2 | 3 | ストレート相当 |

| 4倍濃縮 | 1 | 3 | 4 | ストレート相当 |

この計算式を理解すれば、めんつゆのパッケージに記載されている推奨希釈倍率を参考に、料理や好みに合わせて自由に濃度を調整できるようになります。

4.2 料理別めんつゆの希釈例と使い方

めんつゆは、その濃縮度合いを変えることで、様々な料理に活用できる万能調味料です。ここでは、代表的な料理での希釈例をご紹介します。

4.2.1 そうめんや蕎麦のつけつゆ

そうめんや蕎麦のつけつゆは、麺に絡みやすく、だしの風味をしっかりと感じられる濃度が理想です。一般的には、パッケージに記載されている推奨倍率、またはそれよりも少し濃いめが好まれます。

| 濃縮率 | めんつゆ:水 | 備考 |

|---|---|---|

| 2倍濃縮 | 1:1 | 基本の濃度。お好みで調整。 |

| 3倍濃縮 | 1:2 | 基本の濃度。少し濃いめが良い場合は1:1.5も。 |

| 4倍濃縮 | 1:3 | 基本の濃度。だしの風味を活かす。 |

冷たい麺類には、やや濃いめのつゆが合う傾向にあります。氷を入れる場合は、溶けた氷で薄まることを考慮し、少し濃いめに希釈しておくと良いでしょう。

4.2.2 温かい麺のかけつゆ

うどんや蕎麦の温かいかけつゆは、つけつゆよりも薄めに希釈

するのが一般的です。温めることでだしの香りが引き立ち、麺とスープのバランスがとれた味わいになります。

| 濃縮率 | めんつゆ:水 | 備考 |

|---|---|---|

| 2倍濃縮 | 1:2~3 | 具材からの旨味も考慮して調整。 |

| 3倍濃縮 | 1:3~4 | だしの風味を楽しみつつ、飲みやすい濃度に。 |

| 4倍濃縮 | 1:4~5 | あっさりとした味わいに。 |

温かいかけつゆは、具材から出る水分や旨味も加わるため、最初は少し薄めに作り、味見をしながら調整することをおすすめします。

4.2.3 煮物や丼ものに使う場合

めんつゆは、煮物や丼ものの味付けにも非常に便利です。だしの旨味が凝縮されているため、これ一本で味が決まりやすく、時短にも繋がります。

| 料理例 | 濃縮率 | めんつゆ:水 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 肉じゃが、筑前煮など煮物 | 3倍濃縮 | 1:4~6 | 具材の量や好みの味の濃さに合わせて調整。 |

| 親子丼、カツ丼など丼もの | 3倍濃縮 | 1:3~4 | 卵でとじる場合は少し濃いめがおすすめ。 |

煮物や丼ものは、具材から水分が出たり、煮詰めることで味が濃くなったりするため、希釈倍率はあくまで目安とし、味見をしながら調整しましょう。砂糖やみりんを加えて甘みを足したり、酒で風味を加えたりするのも良いでしょう。

4.2.4 天つゆや和え物への活用

めんつゆは、天ぷらを食べる際の天つゆや、おひたしなどの和え物にも活用できます。これらの料理では、だしの風味をしっかりと感じさせつつ、素材の味を邪魔しない濃度がポイントです。

| 料理例 | 濃縮率 | めんつゆ:水 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 天つゆ | 3倍濃縮 | 1:3~4 | 大根おろしや生姜を加えても美味しい。 |

| ほうれん草のおひたしなど和え物 | 3倍濃縮 | 1:2~3 | 食材の水分量や好みに合わせて調整。 |

天つゆは、揚げ物の油分とバランスを取るため、ややしっかりとした味付けが好まれます。和え物では、食材の風味を活かすために、薄めに希釈して少量ずつ絡めるのがおすすめです。

4.3 濃縮めんつゆを使いこなす応用テクニック

めんつゆは、和食だけでなく、意外な料理にも活用できる万能調味料です。その応用範囲は広く、日々の食卓を豊かにしてくれます。

4.3.1 和食以外の料理への応用

めんつゆの持つだしの旨味は、和食以外の料理にも深みを与えます。例えば、パスタソースの隠し味に少量加えれば、和風パスタはもちろん、トマトソースやクリームソースにも奥行きが生まれます。

また、チャーハンや野菜炒めに少し垂らせば、手軽に和風の風味をプラスでき、いつもと違う味わいが楽しめます。鶏肉をめんつゆに漬け込んで焼けば、手軽に美味しい照り焼き風のメインディッシュが完成するなど、アイデア次第で様々な料理に応用可能です。

4.3.2 市販のめんつゆの種類と特徴

一口に「めんつゆ」と言っても、各メーカーから様々な種類が販売されており、それぞれに特徴があります。だしの種類(鰹節、昆布、椎茸など)、醤油の風味、甘さのバランスなどが異なり、料理の仕上がりにも影響します。

例えば、鰹節のだしが強いタイプは麺類に、昆布だしが効いたタイプは煮物や和え物にと、使い分けることでより料理が美味しくなります。また、ストレートタイプや、さらに濃縮度が高いタイプ(例:5倍濃縮)などもあります。

いくつかのメーカーのめんつゆを試してみて、自分の好みやよく作る料理に合うものを見つけるのも、めんつゆを使いこなす上での楽しみの一つです。

5. まとめ

「さっとゆでる」の目安、電子レンジのワット数換算、めんつゆの濃縮率。日々の料理で抱きがちな疑問をこの記事で解決しました。これらの知識を身につけることで、食材の持ち味を最大限に引き出し、電子レンジ調理を正確に、めんつゆを多様な料理に活用できるようになります。小さな疑問の解消は、料理への自信を高め、毎日の食卓をさらに豊かにする一歩となるでしょう。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

気になる記事、見つかるかも?

-

【食べ過ぎ対策】食欲の秋こそ薬膳!旬食材で体質改善レシピ

「食欲の秋」に食べ過ぎてしまうのは、実は秋の季節がもたらす体の自然な変化が関係しています。この記事では、秋に食べ過ぎてしまう原因を解明し、薬膳の知恵で心身の… -

忘年会・外食が続く月に最適!胃腸を壊しやすい12月を救う暴飲暴食リセットの薬膳ごはん

忘年会やクリスマス、仕事納めなど、イベントが目白押しの12月。ついつい暴飲暴食に走りがちで、「胃腸の調子が悪い…」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に… -

もうカビに悩まない!「浮かせる収納」で水切りかご・スポンジ・まな板などを浮かせてカビ防止+掃除楽を叶える秘訣

キッチンの水回り、水切りかごやスポンジ、まな板などに発生するカビやヌメり、毎日の掃除にうんざりしていませんか?この悩みは「浮かせる収納」で劇的に解決できます… -

忙しい12月だからこそ“時短薬膳”が効く!仕事・家事・年末準備で疲れMAXのあなたへ贈る、20分で作れる冬の救急薬膳。忙しいママに寄り添う“ほっとする味”で心と体を癒やそう

師走の慌ただしさに、仕事、家事、年末準備と、毎日疲れがピークに達していませんか?特に冷え込みが厳しくなる12月は、体調を崩しやすく、心身ともにSOSが出やすい時期… -

年末の“疲れが抜けない”問題に終止符!「1日5分でできる冬の回復ルーティン」

「年末なのに、なんだか体がだるい」「疲れが抜けない」「毎日ぐったり…」そんな不調を感じていませんか?多忙な年末のストレスと冬の寒さは、知らず知らずのうちに私た… -

忙しいあなたへ!季節の変わり目対策の簡単薬膳レシピ【すぐ読める時短術】

季節の変わり目の不調、諦めていませんか?「薬膳は難しそう」「時間がない」と敬遠しがちですが、実は忙しいあなたでも簡単に取り入れられます。この記事では、体調を…