生ゴミの嫌な臭いや家庭ゴミの多さに悩んでいませんか?この記事を読めば、生ゴミの臭いを劇的に減らす「新聞紙+ポリ袋」を使った水気カットの秘訣が分かります。さらに、食品ロス削減、プラスチックゴミの減らし方、紙や衣類のリサイクルまで、今日から実践できるゴミを減らす・ムダを出さない具体的なアイデアと継続のヒントが得られ、快適な生活を実現できます。

1. はじめに ゴミの悩みとこの記事で得られる解決策

1.1 家庭ゴミの現状と臭いの問題

毎日の生活で避けて通れないのが、家庭から出るゴミの問題です。特に、生ゴミから発生する不快な臭いや、それに伴って現れるコバエは、多くの方が抱える共通の悩みではないでしょうか。シンクの三角コーナーから漂うあの独特の臭いは、せっかくのキッチンを不衛生な空間に変えてしまい、ゴミ出しの日までストレスを感じる原因となります。

この臭いの主な原因は、生ゴミに含まれる水気と、それに伴って繁殖する雑菌です。水気が多いと雑菌が繁殖しやすくなり、それが分解される過程で悪臭ガスが発生します。さらに、水気を含んだ重いゴミ袋は、ゴミ出しの際にも持ち運びが大変で、汁漏れの心配まであります。

また、食品ロスやプラスチックゴミの増加など、家庭ゴミ全体の問題は、環境への意識が高まる現代において、私たち一人ひとりが向き合うべき課題となっています。しかし、「何から手をつけていいか分からない」「手間がかかるのは避けたい」と感じている方も少なくないでしょう。

1.2 この記事で学べること ゴミを減らす・ムダを出さないアイデア

この記事では、そんな家庭ゴミの悩みを根本から解決し、快適で環境に優しい生活を送るための具体的なアイデアをご紹介します。特に、多くの人が悩む生ゴミの臭い問題に対しては、「新聞紙+ポリ袋」というシンプルな方法で劇的な効果が得られる処理方法を詳しく解説します。

この記事を通じて、あなたは以下のことを学ぶことができます。

- 生ゴミの臭いを劇的に抑えるための、簡単で効果的な水気カット術。

- コバエの発生を抑え、キッチンを清潔に保つための生ゴミ処理のコツ。

- 食品ロスを減らし、食材を無駄なく使い切るための実践的な工夫。

- プラスチックゴミや紙ゴミ、衣類ゴミなど、様々な家庭ゴミを減らすための具体的な方法。

- 3R(リデュース・リユース・リサイクル)を意識した、持続可能なライフスタイルへの転換。

- ゴミ削減の取り組みを無理なく継続し、家族みんなで実践するためのヒント。

これらの知識とアイデアを実践することで、あなたはゴミのストレスから解放されるだけでなく、環境負荷を減らし、家計の節約にもつながる、より豊かな生活を手に入れることができるでしょう。さあ、今日からできるゴミ削減の第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

2. 生ゴミの臭いを根本から断つ 新聞紙とポリ袋で水気をカット

2.1 生ゴミの臭いの原因は水気と雑菌

家庭から出る生ゴミのあの不快な臭いの主な原因は、生ゴミに含まれる「水気」と、それを栄養源として繁殖する「雑菌」にあります。生ゴミは、野菜くず、魚の骨、肉の切れ端など、水分を多く含む有機物で構成されています。これらの有機物が、空気中の雑菌やカビ、酵母菌などの微生物によって分解される過程で、アンモニアや硫化水素、トリメチルアミンといった悪臭成分が発生します。

特に、水気がある環境は雑菌にとって最適な繁殖場所となります。湿度が高く、温度が適度であれば、雑菌は爆発的に増殖し、腐敗を加速させます。この腐敗こそが、生ゴミ特有の強い悪臭の正体なのです。また、水気はコバエなどの害虫を引き寄せる原因にもなります。したがって、生ゴミの臭いを根本から断つためには、水気を徹底的に除去し、雑菌の繁殖を抑えることが最も重要になります。

2.2 新聞紙とポリ袋を使った生ゴミ処理の基本

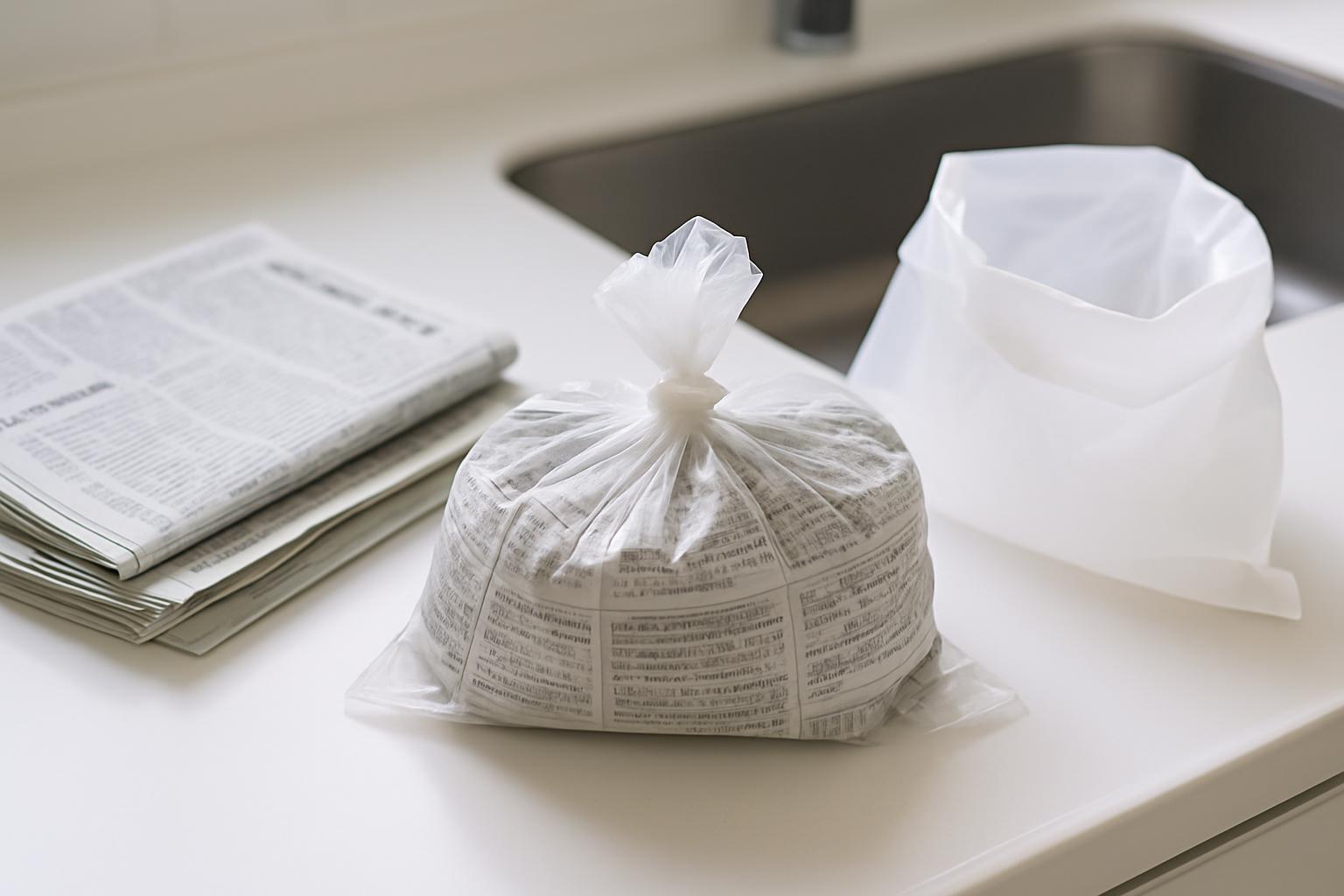

生ゴミの臭い対策として、最も手軽で効果的な方法が「新聞紙+ポリ袋」の組み合わせです。この方法は、生ゴミの臭いの元となる水気を新聞紙で吸収し、さらにポリ袋で密閉することで、雑菌の繁殖と臭いの拡散を同時に防ぎます。ここでは、その基本的な使い方を詳しくご紹介します。

2.2.1 新聞紙で生ゴミの水気をしっかり吸い取る方法

生ゴミの水分を効率よく取り除くには、新聞紙の優れた吸水性を最大限に活用することが鍵となります。

手順1:生ゴミの水気を切る

まず、料理中に出た野菜くずや食べ残しなど、生ゴミになるものは、シンクの三角コーナーや水切りネットでできる限り水分を絞りましょう。手で軽く絞るだけでも効果は大きく変わります。

手順2:新聞紙で包む

水気を切った生ゴミを、広げた新聞紙の上に置きます。生ゴミの量に合わせて新聞紙の大きさを調整し、全体を包み込むようにしっかりとくるみます。特に水分が多い魚の骨や内臓、水気の多い野菜などは、新聞紙を何重かに重ねて包むとより効果的です。新聞紙が生ゴミの水分を瞬時に吸い取り、乾燥した状態に近づけます。

手順3:さらに吸水

包んだ生ゴミをさらに別の新聞紙で包むか、新聞紙を敷いたゴミ箱に入れて一時的に置いておくと、残りの水分も吸収され、より乾燥が進みます。新聞紙が湿気を吸い取ることで、生ゴミの腐敗が遅れ、臭いの発生を大幅に抑えることができます。

2.2.2 ポリ袋で密閉し臭いを閉じ込めるコツ

新聞紙で水気を吸い取った生ゴミを、次にポリ袋でしっかり密閉することが、臭いを外に漏らさないための重要なステップです。

手順1:厚手のポリ袋を選ぶ

薄手のポリ袋では、小さな穴が開いたり、臭いが透過したりする可能性があります。厚手のポリ袋(例えば、高密度ポリエチレン製など)を選ぶことで、より確実に臭いを閉じ込めることができます。スーパーのレジ袋も利用できますが、可能であれば専用の防臭袋や厚手のゴミ袋の使用をおすすめします。

手順2:空気をしっかり抜く

新聞紙で包んだ生ゴミをポリ袋に入れたら、袋の中の空気をできる限り押し出します。空気が残っていると、雑菌が繁殖しやすい環境が維持されてしまいます。袋の口を閉じながら、下から上に空気を押し上げるようにして抜き取ります。

手順3:口を固く結ぶ

空気を抜いたら、ポリ袋の口を二重、三重に固く結びます。隙間があると臭いが漏れ出す原因となるため、きつく結ぶことが大切です。さらに、ゴミ出しの直前にもう一枚のポリ袋に入れて二重にすることで、より徹底した防臭効果が期待できます。

2.3 「新聞紙+ポリ袋」で生ゴミの臭いを防ぐメリット

このシンプルながらも効果的な「新聞紙+ポリ袋」の組み合わせには、生ゴミ処理における多くのメリットがあります。

2.3.1 劇的な消臭効果とコバエ対策

生ゴミの臭いの元である水気を新聞紙が吸収し、ポリ袋で密閉することで、雑菌の繁殖が抑えられ、悪臭の発生を根本から防ぎます。新聞紙のインクに含まれる成分にも消臭効果があるとも言われています。また、密閉された環境は、コバエなどの害虫が生ゴミにアクセスするのを防ぎ、コバエの発生を劇的に抑制します。これにより、キッチンやゴミ置き場が清潔に保たれ、快適な生活空間を維持できます。

2.3.2 ゴミ出しが楽になる水切り効果

新聞紙が生ゴミの水分を吸い取ることで、ゴミ全体の重量が大幅に軽くなります。水分は生ゴミの重量の約80%を占めるとも言われており、水切りを徹底することで、ゴミ袋が重くて持ち運びにくいという悩みが解消されます。また、水気が減ることでゴミ袋の底が破れにくくなり、汁漏れの心配も軽減されます。ゴミ収集車への負担も減り、収集場所での臭い問題も緩和されるなど、環境にも配慮したゴミ出しが可能になります。

2.4 さらに効果アップ 生ゴミ処理のワンポイントテクニック

「新聞紙+ポリ袋」の方法に加えて、さらに生ゴミ処理の効果を高めるためのワンポイントテクニックをご紹介します。

2.4.1 三角コーナーを使わない工夫

シンクの三角コーナーは、生ゴミを一時的に置くのに便利ですが、常に水に濡れており、雑菌やカビが繁殖しやすい温床となりがちです。これが臭いの原因になったり、ヌメりが発生したりします。三角コーナーを使わないことで、シンク周りを清潔に保ち、臭いの発生源を減らすことができます。

代替案として、以下のような方法がおすすめです。

- 調理中に都度処理:野菜の皮やヘタなどが出たら、すぐに新聞紙で包んでポリ袋に入れる。

- 使い捨ての簡易ゴミ箱:牛乳パックやペットボトルをカットして簡易的なゴミ箱を作り、その中に新聞紙を敷いて使う。使用後はそのまま捨てられるため衛生的です。

- 水切りネットを直接利用:排水口に設置する水切りネットを、シンクの隅に直接広げて生ゴミを入れ、調理後にそのまま絞って処理する。

2.4.2 生ゴミ乾燥機やコンポストの活用

より積極的に生ゴミを減らし、資源として活用したい場合は、生ゴミ乾燥機やコンポストの導入も有効な手段です。

| 処理方法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 生ゴミ乾燥機 | 電気で生ゴミを加熱・乾燥させ、水分を蒸発させて減量する機器。 | 生ゴミの重量と体積を大幅に減らせる。 臭いやコバエの発生を抑制。 乾燥後の生ゴミは可燃ゴミとして処理しやすい。 処理後のゴミは肥料として利用可能な機種もある。 | 初期費用がかかる。 電気代がかかる。 設置スペースが必要。 |

| コンポスト | 生ゴミを微生物の力で分解・発酵させ、堆肥(たいひ)に変える方法。 | 生ゴミを資源として再利用できる(土壌改良材や肥料)。 ゴミの排出量を根本的に減らせる。 環境負荷を低減できる。 | 設置スペースが必要(屋外型の場合)。 堆肥化に時間がかかる。 定期的な手入れが必要。 初期費用がかかる場合がある(容器など)。 |

これらの方法は、生ゴミを減らすだけでなく、環境への負荷を低減し、持続可能な生活を送るための有効な選択肢となります。自身のライフスタイルや住環境に合わせて、最適な方法を取り入れてみましょう。

3. 家庭でできる ゴミを減らす・ムダを出さないアイデア集

生ゴミの臭い対策だけでなく、日々の生活の中で発生する様々なゴミを減らし、無駄をなくすことは、環境負荷の低減に大きく貢献します。ここでは、今日から実践できる具体的なアイデアを、家庭で出るゴミの種類別に詳しくご紹介します。

3.1 食品ロスをなくす工夫と食材の使い切り術

家庭から出るゴミの中でも大きな割合を占めるのが食品ロスです。まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を減らすことは、ゴミの削減だけでなく、家計の節約にもつながります。

3.1.1 冷蔵庫の整理と計画的な買い物

食品ロスを防ぐためには、まず冷蔵庫の中身を把握し、必要なものだけを計画的に購入することが第一歩です。冷蔵庫は定期的に整理し、奥にしまい込んで忘れがちな食材がないかチェックしましょう。賞味期限や消費期限が近いものは手前に置く「先入れ先出し」を徹底し、意識的に使い切るようにします。

買い物に行く前には、冷蔵庫の在庫を確認し、1週間程度の献立を立ててから買い物リストを作成するのがおすすめです。これにより、買いすぎや重複買いを防ぎ、無駄な食品の購入を減らすことができます。まとめ買いは便利ですが、使い切れる量を見極めることが重要です。

3.1.2 余り物レシピで食品ロスを削減

冷蔵庫に残った半端な野菜や使い切りにくい食材は、工夫次第で美味しい一品に生まれ変わります。インターネットで「余り野菜 レシピ」「使い切り レシピ」と検索すれば、たくさんのアイデアが見つかるでしょう。例えば、野菜の切れ端はスープや味噌汁の具材に、少し残った肉や魚はチャーハンや混ぜご飯の具材にするなど、様々な活用法があります。

また、週末に作り置きおかずを作る際に、余りそうな食材を積極的に使うのも良い方法です。食材を無駄なく使い切ることで、家計にも優しく、食品ロスも大幅に削減できます。フードロス削減アプリなどを活用して、食材を使い切るヒントを得るのも効果的です。

3.2 プラスチックゴミを減らす具体的な方法

プラスチックゴミは、その分解に長い時間がかかり、海洋汚染などの環境問題を引き起こすことが懸念されています。日々の生活でプラスチックの使用量を減らす工夫をしましょう。

3.2.1 マイボトル・マイバッグの活用

コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの買い物には、マイバッグを持参することが、レジ袋などのプラスチックゴミ削減に直結します。また、外出時にはマイボトルを持ち歩き、自動販売機やペットボトル飲料の購入を減らすことで、プラスチックボトルのゴミを大幅に削減できます。最近では、給水スポットが増えており、気軽にマイボトルに水を補充できるようになっています。

カフェでテイクアウトを利用する際も、マイカップやマイタンブラーを持参することで、使い捨てプラスチックカップの消費を抑えることができます。日々の小さな習慣が、積み重なって大きなプラスチックゴミ削減につながります。

3.2.2 詰め替え用商品の積極的な利用

シャンプー、洗剤、ハンドソープ、調味料など、多くの日用品には詰め替え用が用意されています。詰め替え用を選ぶことは、プラスチック容器の消費を抑え、環境負荷を低減する手軽な方法です。本体容器を繰り返し使うことで、製造や輸送にかかるエネルギーも削減できます。購入時には、できるだけ容量の多い詰め替え用を選ぶと、さらにプラスチック使用量を減らすことができます。

3.2.3 プラスチックフリーな代替品の選択

日用品の中には、プラスチック製ではない代替品を選ぶことで、プラスチックゴミの発生を抑えられるものがあります。例えば、歯ブラシを竹製や木製のものに、食品保存ラップを蜜蝋ラップやシリコンラップに、ストローをステンレス製やガラス製のものに替えるといった選択肢があります。

以下に、プラスチックフリーな代替品の例をご紹介します。

| アイテム | プラスチック製からの代替品 | メリット |

|---|---|---|

| 歯ブラシ | 竹製、木製 | 生分解性があり、自然に還りやすい |

| 食品保存ラップ | 蜜蝋ラップ、シリコンラップ | 繰り返し使え、プラスチックゴミが出ない |

| ストロー | ステンレス製、ガラス製、竹製 | 繰り返し使え、洗浄して衛生的 |

| 食器用スポンジ | 植物性セルロース、ヘチマ | 生分解性があり、マイクロプラスチックの発生を抑える |

| 洗剤・シャンプー | 固形石鹸、量り売り製品 | プラスチック容器を削減できる |

使い捨てプラスチック製品から、より環境に優しい代替品へ切り替える意識を持つことが重要です。少しずつでも、できることから取り入れてみましょう。

3.3 紙ゴミ・衣類ゴミのリデュースとリサイクル

紙ゴミや衣類ゴミも、適切に処理することで資源として再活用できます。無駄なものを減らし、循環させるための工夫を学びましょう。

3.3.1 不要なDMやチラシの断り方

郵便受けに届くダイレクトメール(DM)や新聞の折り込みチラシは、知らず知らずのうちに多くの紙ゴミとなります。不要なDMは、差出人に連絡して郵送停止の手続きをすることで、受け取りを拒否できます。また、郵便受けに「チラシ不要」「DMお断り」などの表示をすることで、投函される量を減らすことも可能です。

不要な紙ゴミを家庭に入れない工夫は、手間を減らし、ゴミの量を根本から減らすことにつながります。インターネットで情報を得る習慣をつけることも、紙媒体の消費を抑える一歩です。

3.3.2 古紙や段ボールの適切な分別

新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックなどの古紙は、貴重なリサイクル資源です。これらを適切に分別し、回収に出すことで、新たな紙製品の原料として再利用されます。分別する際は、紐でしっかりまとめる、異物(プラスチックや金属など)を取り除く、汚れているものは避けるなど、自治体のルールに従いましょう。

特に、食品や油で汚れた紙はリサイクルできない場合が多いので注意が必要です。適切に分別された古紙や段ボールは、貴重な資源として生まれ変わり、新たな製品の原料となります。資源回収日を忘れずにチェックし、積極的にリサイクルに参加しましょう。

3.3.3 不要な衣類はリユース・リサイクルへ

着なくなった衣類も、捨てる前にリユースやリサイクルを検討しましょう。まだ着られる状態の衣類は、フリマアプリやリサイクルショップで売却したり、地域の福祉施設やNPO団体に寄付したりすることで、必要としている人に届けることができます。

傷んでいたり、汚れがひどいなど、リユースが難しい衣類でも、資源としてリサイクルできる場合があります。自治体の衣類回収ボックスや、アパレルブランドが実施している回収プログラムなどを利用しましょう。回収された衣類は、工業用ウエスや燃料、あるいは新たな繊維製品の原料として再利用されます。

以下に、不要な衣類のリユース・リサイクル方法の例をご紹介します。

| 方法 | 概要 | ポイント |

|---|---|---|

| フリマアプリ・ネットオークション | 個人間で売買する | 比較的新しいもの、ブランド品などに適している |

| リサイクルショップ | 店舗に持ち込み買い取ってもらう | 手軽に持ち込める、即金性がある |

| 寄付(NPO、慈善団体など) | 衣類を必要とする人や地域に送られる | 社会貢献につながる、送料負担の場合あり |

| ブランド回収プログラム | 特定のアパレルブランド店舗で回収 | そのブランドの衣類でなくても回収可能な場合もある |

| 自治体の資源回収 | 回収ボックスやイベントで回収 | 地域によって回収品目や方法が異なるため要確認 |

不要になった衣類を捨てる前に、再利用やリサイクルの道を探すことが、衣類ゴミ削減の鍵です。これにより、新たな衣類の生産に伴う環境負荷を減らすことができます。

3.4 3R(リデュース・リユース・リサイクル)を意識した生活

ゴミを減らし、無駄を出さない生活を送る上で、基本的な考え方となるのが「3R」です。リデュース(Reduce:減らす)、リユース(Reuse:再利用する)、リサイクル(Recycle:再資源化する)の3つのRを意識することで、より効果的にゴミを削減できます。

3.4.1 買う前に考える「本当に必要か」

3Rの中で最も優先すべきは「リデュース」です。つまり、最も効果的なゴミ削減策は、「ゴミになるものをそもそも買わない」というリデュースの意識です。何かを購入する前に、「本当にこれが必要か?」「代替できるものはないか?」「長く使えるか?」といった問いを自分に投げかけてみましょう。

衝動買いを避け、必要なものだけを厳選して購入するミニマリスト的な考え方も、リデュースにつながります。また、購入するのではなく、レンタルサービスやシェアリングサービスを利用することも、新たなゴミの発生を抑える有効な手段です。

3.4.2 使えるものは長く使う・修理する

次に重要なのが「リユース」です。物を大切にし、できるだけ長く使い続けることで、新たな製品の製造に必要な資源やエネルギーの消費を抑え、ゴミの発生を遅らせることができます。物を大切にし、長く使い続けることは、新たな資源の消費を抑え、ゴミの発生を遅らせる重要なリユース行動です。

壊れたからといってすぐに捨てるのではなく、修理して使うことを検討しましょう。修理サービスを利用したり、自分で直したりすることで、物への愛着も深まります。また、耐久性のある製品を選ぶ、定期的にメンテナンスを行うなど、購入時から長く使うことを意識することも大切です。

3.4.3 分別を徹底し資源として活用する

そして、どうしてもゴミとして出てしまうものは、最後に「リサイクル」を徹底しましょう。適切に分別されたゴミは、新たな製品の原料として生まれ変わり、資源の循環に貢献します。自治体ごとに異なる分別ルールを正確に理解し、生ゴミ、プラスチック、紙、缶、ビンなど、それぞれの種類に応じた分別を心がけましょう。

ゴミを正しく分別し、資源として循環させるリサイクルは、私たちの未来を支える大切な行動です。一人ひとりの正しい分別が、地球全体の資源を守ることにつながります。

4. ゴミを減らす生活を続けるためのヒント

ゴミを減らす取り組みは、一度行えば終わりというものではありません。日々の生活に無理なく溶け込ませ、習慣として継続していくことが重要です。ここでは、ゴミ削減を長続きさせるための習慣化のコツと、家族みんなで協力して取り組むためのヒントをご紹介します。

4.1 無理なく継続するための習慣化のコツ

ゴミ削減は、いきなり完璧を目指すのではなく、小さな一歩から始めることが成功の鍵です。無理なく続けられる工夫を取り入れることで、習慣として定着させることができます。

- 小さな目標から始める まずは「生ゴミの水切りを徹底する」「エコバッグを常に持ち歩く」など、具体的な小さな目標を設定しましょう。一つずつクリアしていくことで、達成感が得られ、次のステップへのモチベーションにつながります。

- ルーティンに組み込む 「朝食の準備と同時に生ゴミの水切りをする」「買い物に行く前に必ずマイボトルとエコバッグをチェックする」など、既存の生活習慣にゴミ削減行動を紐づけると、忘れにくく継続しやすくなります。例えば、ゴミの分別を食後の片付けの一部として組み込むのも良い方法です。

- 記録して可視化する ゴミの量を記録するアプリやノートを活用し、具体的な削減量を可視化してみましょう。数値やグラフで変化を見ることで、自分の努力が目に見える形となり、達成感を味わい、モチベーションを維持できます。特に生ゴミの量が減ったことを実感できれば、大きな励みになります。

- ご褒美を設定する 目標を達成した際には、自分にご褒美を設定するのも効果的です。例えば、「今月のゴミが〇kg減ったら、気になっていたカフェに行く」など、楽しみを作りながら取り組むことで、継続への意欲が高まります。

4.2 家族みんなで取り組むゴミ削減

家庭でのゴミ削減は、家族全員の協力が不可欠です。一人ひとりが意識を持つことで、より大きな効果を生み出すことができます。家族で楽しく、協力しながら取り組むためのヒントをご紹介します。

家族でゴミ削減に取り組むことで、環境意識の向上だけでなく、家族のコミュニケーションを深めるきっかけにもなります。

| 項目 | 具体的な取り組み例 |

|---|---|

| 共通認識を持つ | ・家族会議でゴミ削減の目標やメリットを話し合い、全員で共有する。 ・なぜゴミを減らすのか、環境への影響や資源の大切さについて、子どもと一緒に学ぶ機会を作る。 |

| 役割分担と協力 | ・生ゴミの水切り担当、資源ゴミの分別担当、買い物時のエコバッグ持参担当など、各自ができる役割を分担する。 ・例えば、子どもにはプラスチックのキャップ集めや牛乳パックの分別などを任せ、楽しみながら参加してもらうのも効果的です。 |

| アイデアを出し合う | ・「この余り物、どう使い切る?」「このゴミ、他に使い道はないかな?」など、家族でアイデアを出し合う場を作る。 ・新しいゴミ削減の工夫が見つかるかもしれません。 |

| ポジティブな声かけ | ・家族がゴミ削減に貢献した際は、積極的に褒め、その努力を認めましょう。 ・「〇〇のおかげでゴミが減ったね!」「分別が丁寧で助かるよ!」といった声かけで、家族全体のモチベーションを高めることができます。 |

5. まとめ

本記事では、生ゴミの悩みを解決する「新聞紙+ポリ袋」による水気カット法をご紹介しました。これにより、嫌な臭いやコバエを防ぎ、ゴミ出しも格段に楽になります。生ゴミの臭いの主な原因である水気を断つことで、雑菌の繁殖を抑え、根本的な解決に繋がるからです。さらに、食品ロス削減やプラスチック・紙ゴミのリデュース・リユース・リサイクルといった、家庭でできる様々なゴミ削減アイデアも提案しました。これらの実践は、日々の暮らしを快適にするだけでなく、地球環境への負荷を減らし、持続可能な社会の実現に貢献します。小さな一歩からでも、無理なく継続することで、誰もがゴミを減らす生活を送ることができます。今日からあなたも、快適で環境に優しい暮らしを始めてみませんか。

気になる記事、見つかるかも?

-

生ゴミのないキッチンって快適?ディスポーザーあり vs. なしで暮らしを比べてみた

夏のキッチン、生ゴミの臭いにうんざり…そんな経験はありませんか? 気温と湿度が高い時期には、特に生ゴミの処理に悩む家庭も多いはず。 そんな中、注目されているのが… -

忙しいあなたへ!季節の変わり目対策の簡単薬膳レシピ【すぐ読める時短術】

季節の変わり目の不調、諦めていませんか?「薬膳は難しそう」「時間がない」と敬遠しがちですが、実は忙しいあなたでも簡単に取り入れられます。この記事では、体調を… -

新撰組とディスポーザー!?土方歳三が挑んだ“ゴミ問題”と、現代キッチンの革命

「ディスポーザー」と聞いて、何を思い浮かべますか?実はこの“生ゴミ処理機”が、あの新撰組と意外な共通点を持っていたとしたら…? 今回は、NHKのある番組で紹介されて… -

家族みんなで健康に!旬を味わう🍗犬も人も一緒に“免疫を高める”秋の一皿 1分で読める薬膳レシピ

「秋の味覚で家族みんなの健康を守りたい!」そんなあなたへ。このレシピでは、犬も人も一緒に楽しめる、免疫力を高める秋の薬膳スープをご紹介します。旬の鶏肉、きの… -

時短家電の新定番!生ゴミ処理が30秒で終わる「ディスポーザー」とは?

冷凍食品も“時短家電”も当たり前の時代へ かつては、主婦が冷凍食品を日常の食卓に出すと「手抜きでは?」という後ろめたさがありました。しかし現在では、冷凍食品の品… -

年末の“疲れが抜けない”問題に終止符!「1日5分でできる冬の回復ルーティン」

「年末なのに、なんだか体がだるい」「疲れが抜けない」「毎日ぐったり…」そんな不調を感じていませんか?多忙な年末のストレスと冬の寒さは、知らず知らずのうちに私た…