夏の疲れが残り、朝晩の冷えや乾燥が気になる「白露」の時期は、免疫力が低下しやすい季節です。この記事では、東洋医学に基づいた薬膳の知恵で、白露の体調不良を改善し、免疫力を高める方法をご紹介。薬膳初心者でも安心な「気・血・津液」の基本から、旬の食材を使ったカンタン薬膳レシピまで、具体的な対策を解説します。白露から薬膳を始めて、巡りの良い体を作り、健やかな毎日を送りましょう。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

白露とは?季節の変わり目に知っておきたい体の変化と免疫力

二十四節気の一つである「白露(はくろ)」は、本格的な秋の訪れを告げる大切な時期です。この頃になると、朝晩の気温が下がり、草木に白い露が結ばれる様子が見られるようになります。日中の残暑と朝晩の冷え込みが入り混じるこの季節は、私たちの体にとって大きな変化をもたらします。

季節の変わり目は、体が新しい環境に適応しようとすることで、普段以上にエネルギーを消費します。特に白露の時期は、寒暖差や空気の乾燥によって、体調を崩しやすくなる傾向があります。東洋医学では、この時期は「肺」の働きが低下しやすいとされており、呼吸器系の不調や肌の乾燥、免疫力の低下に繋がりやすいと考えられています。

だからこそ、白露の時期に体の変化に意識を向け、適切な養生を行うことが、これからの寒い季節を元気に過ごすための鍵となります。薬膳の知恵を取り入れ、体の内側から免疫力を高めていきましょう。

白露の時期はいつ?秋の始まりに体調を崩しやすい理由

白露は、二十四節気で処暑の次、秋分の前にあたります。例年、9月8日頃から秋分の日(9月23日頃)までの約15日間が白露の期間とされています。この時期は、暦の上では秋の始まりですが、まだまだ日中は暑さが残る日も多く、朝晩は急に肌寒くなるなど、寒暖差が激しくなります。

この激しい寒暖差は、私たちの自律神経に大きな負担をかけます。自律神経は、体温調節や免疫機能など、体の様々な働きをコントロールしているため、そのバランスが乱れると、以下のような体調不良を引き起こしやすくなります。

- 風邪をひきやすくなる:免疫機能の低下により、ウイルスや細菌への抵抗力が弱まります。

- だるさや倦怠感:夏の疲れが残っているところに、季節の変化が追い打ちをかけます。

- 喉や鼻の不調:空気が乾燥し始めることで、粘膜が刺激されやすくなります。

- 肌の乾燥やかゆみ:湿度が低下し、肌のバリア機能が低下します。

- 消化器系の不調:自律神経の乱れが胃腸の働きにも影響を与えます。

また、白露の時期は「燥邪(そうじゃ)」と呼ばれる乾燥の邪気が体に侵入しやすいと東洋医学では考えられています。特に「肺」は乾燥に弱く、肺が弱ると、呼吸器系の不調だけでなく、皮膚や粘膜の潤いが失われ、免疫力も低下しやすくなります。

乾燥と冷えから体を守る 白露の養生ポイント

白露の時期を健やかに過ごすためには、「乾燥」と「冷え」から体を守ることが最も重要です。日々の生活の中で、意識的に養生を取り入れることで、体の巡りを整え、免疫力を高めることができます。

ここでは、白露の時期におすすめの具体的な養生ポイントをまとめました。

| 養生ポイント | 具体的な対策 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 体を内側から潤す | 白湯や温かいお茶をこまめに飲む 梨、柿、大根など、潤いを与える旬の食材を積極的に摂る 乾燥しやすい喉や鼻を意識的に潤す | 喉や鼻の粘膜を保護し、風邪の予防に繋がります。肌の乾燥も和らげます。 |

| 体を冷やさない | 朝晩の冷え込みに備え、羽織ものやひざ掛けを用意する 首、手首、足首など「首」のつく部分を温める 温かい汁物や煮物など、体を温める食事を摂る 湯船にゆっくり浸かり、体を芯から温める | 血行を促進し、冷えによる体調不良を防ぎます。免疫細胞の働きも活性化します。 |

| 質の良い睡眠 | 規則正しい生活リズムを心がける 就寝前にリラックスできる時間を作る(軽いストレッチ、アロマなど) | 自律神経のバランスを整え、疲労回復と免疫力向上に繋がります。 |

| 適度な運動 | ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす | 血行促進、ストレス解消、免疫力アップに効果的です。 |

これらの養生ポイントを意識することで、白露の時期に起こりやすい体調の変化に柔軟に対応し、免疫力の高い体を作ることができます。次の章では、これらの養生を具体的にサポートする薬膳の基本的な考え方をご紹介します。

薬膳で免疫力アップ!白露の体を整える基本の考え方

「白露」の時期は、夏の疲れが残る体に秋の乾燥と冷えが忍び寄る、まさに体調を崩しやすい季節の変わり目です。このような時期にこそ、薬膳の知恵を取り入れることで、体の内側から免疫力を高め、不調に負けない体づくりを目指しましょう。薬膳は、単に栄養を摂るだけでなく、その時々の体質や季節、体調に合わせて食材を選び、調理することで、体のバランスを整える東洋医学に基づいた食事法です。白露の薬膳では、特に乾燥から体を守り、胃腸を労わり、巡りを良くすることを重視します。

薬膳初心者でも大丈夫 東洋医学の「気・血・津液」とは

薬膳の基本を理解するために、まずは東洋医学の根幹をなす「気・血・津液(き・けつ・しんえき)」という考え方を知っておきましょう。これらは私たちの体を構成し、生命活動を支える大切な要素です。この3つのバランスがとれていることが、健康な状態であると考えられています。

| 要素 | 役割と不足・滞りによる不調(白露の時期に注意) |

|---|---|

| 気(き) | 生命活動のエネルギー源であり、体を温め、免疫力を保ち、内臓の働きを支えます。不足すると疲れやすい、風邪をひきやすい、やる気が出ないといった状態に。白露の時期は冷えにより気の巡りが滞りやすくなります。 |

| 血(けつ) | 全身に栄養を運び、精神活動を安定させます。不足すると貧血、めまい、肌や髪の乾燥、不眠などを引き起こします。特に女性は注意が必要です。 |

| 津液(しんえき) | 血液以外の体液全般を指し、体全体に潤いを与えます。不足すると皮膚や喉、鼻の乾燥、空咳、便秘など、まさに白露の乾燥が引き起こす不調と直結します。 |

白露の時期は、特に「津液」が乾燥によって消耗されやすく、また「気」が冷えによって滞りやすい傾向にあります。薬膳では、これらの要素を補ったり、巡りを良くしたりする食材を選ぶことで、体のバランスを整え、免疫力アップへと繋げます。

旬の食材で免疫力アップ 白露におすすめの薬膳食材

薬膳では、その季節に合った旬の食材を取り入れることが非常に重要です。旬の食材は、その時期の体が必要とする栄養や薬効を豊富に含んでいるからです。白露の時期は、特に乾燥対策、冷え対策、そして胃腸の保護を意識した食材を選びましょう。ここでは、白露の体におすすめの薬膳食材とその効能をご紹介します。

| 食材 | 主な薬膳的効能 | 白露の体へのメリット |

|---|---|---|

| 梨(なし) | 潤肺(肺を潤す)、清熱(熱を冷ます)、生津(津液を生み出す) | 乾燥による喉の痛みや空咳、肌の乾燥に効果的です。体の余分な熱を冷まし、潤いを与えます。 |

| 蓮根(れんこん) | 健脾(脾胃を丈夫にする)、止血、潤肺(肺を潤す) | 胃腸の働きを助け、消化吸収を高めます。乾燥による咳や痰にも良いとされます。 |

| 山芋(やまいも) | 健脾益気(脾胃を丈夫にし気を補う)、補腎(腎を補う)、生津(津液を生み出す) | 消化機能を高め、疲労回復に役立ちます。体の潤いを補い、粘膜を保護します。 |

| きのこ類(しいたけ、えのきなど) | 健脾益気(脾胃を丈夫にし気を補う)、扶正(免疫力を高める) | 胃腸を労わり、免疫力アップに繋がります。食物繊維も豊富で、腸内環境を整えます。 |

| 鮭(さけ) | 補気血(気と血を補う)、温中(体を温める) | 体を温め、気力や体力を補います。血を補う働きもあり、乾燥による肌荒れなどにも良いとされます。 |

| 生姜(しょうが) | 温中散寒(体を温め冷えを取り除く)、解表(発汗を促す)、止嘔(吐き気を抑える) | 体を温め、冷えによる不調を改善します。初期の風邪の症状にも効果的です。 |

| 大根(だいこん) | 消食化滞(消化を助ける)、潤肺(肺を潤す)、止咳化痰(咳や痰を抑える) | 胃腸の働きを助け、消化促進に役立ちます。乾燥による咳や痰を和らげる効果も期待できます。 |

これらの旬の食材を日々の食事に積極的に取り入れることで、白露の時期に起こりやすい体の不調を和らげ、免疫力を高める土台を作ることができます。薬膳は難しいものではなく、身近な食材の力を借りて、季節に合わせた養生をすることから始まります。

カンタン薬膳レシピで白露の免疫力を高める!

白露の時期は、体調を崩しやすい季節の変わり目。そんな時こそ、日々の食事から免疫力を高める薬膳を取り入れることが大切です。ここでは、薬膳初心者の方でも手軽に作れる、美味しくて体に優しいカンタン薬膳レシピを3つご紹介します。旬の食材の力を借りて、内側から巡る体を目指しましょう。

胃腸を労わる温活レシピ 鶏肉と生姜の薬膳スープ

白露の頃は、朝晩の冷え込みで胃腸が冷えやすく、消化機能が低下しがちです。このスープは、体を温め、胃腸の働きを助ける食材を組み合わせた、まさに「食べる漢方薬」。じんわりと体に染み渡る優しい味わいで、内側からポカポカに。

薬膳的効能

- 鶏肉: 気を補い、体を温める作用があります。疲労回復や体力アップに役立ちます。

- 生姜: 体を温め、発汗を促し、胃腸の働きを活発にします。冷え性の改善にも効果的です。

- 長ネギ: 発汗作用があり、風邪の初期症状に良いとされます。体を温め、気の巡りを良くします。

- きのこ類: 食物繊維が豊富で、腸内環境を整えます。免疫力アップにも貢献します。

材料(2人分)

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 鶏もも肉 | 1枚(約250g) |

| 生姜 | 1かけ |

| 長ネギ | 1/2本 |

| しめじ | 1/2パック |

| えのきだけ | 1/2パック |

| だし汁(または水) | 400ml |

| 酒 | 大さじ1 |

| 塩 | 小さじ1/2〜 |

| こしょう | 少々 |

作り方

- 鶏もも肉は一口大に切り、軽く塩こしょうを振ります。生姜は薄切り、長ネギは斜め薄切りにします。しめじとえのきだけは石づきを落としてほぐします。

- 鍋にだし汁と生姜、酒を入れて火にかけ、煮立ったら鶏肉を加えます。アクを取りながら5分ほど煮ます。

- 長ネギときのこ類を加え、鶏肉に火が通るまでさらに5分ほど煮ます。

- 塩で味を調え、器に盛り付けたら完成です。お好みで刻みネギや七味唐辛子を添えても良いでしょう。

薬膳ポイント

温かいうちにゆっくりといただきましょう。生姜の香りが食欲をそそり、冷えた体を芯から温めてくれます。消化吸収の良いスープは、胃腸に負担をかけずに「気」を補給できるため、食欲不振や疲労感がある時にもおすすめです。

喉と肌を潤す乾燥対策レシピ 大根と梨の甘酢和え

白露の時期は、空気が乾燥し始め、喉のイガイガや肌の乾燥を感じやすくなります。この和え物は、肺を潤し、体の余分な熱を冷ます効果が期待できる食材を組み合わせた、さっぱりとした一品。みずみずしい食感で、体の中から潤いをチャージします。

薬膳的効能

- 大根: 肺を潤し、痰を取り除き、消化を助ける作用があります。乾燥による咳や喉の不快感に良いとされます。

- 梨: 体の熱を冷まし、肺を潤す代表的な食材です。喉の渇きや乾燥肌の改善に役立ちます。

- きくらげ: 肺や腎を潤し、血を養う作用があります。乾燥による肌荒れや便秘にも良いとされます。

材料(2人分)

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 大根 | 150g |

| 梨 | 1/2個 |

| 乾燥きくらげ | 2g |

| 【甘酢】 | |

| 酢 | 大さじ2 |

| 砂糖 | 大さじ1 |

| 塩 | 小さじ1/4 |

作り方

- 乾燥きくらげはぬるま湯で戻し、石づきを取り除いて細切りにします。大根と梨は皮をむき、それぞれ薄いいちょう切りまたは千切りにします。

- 大根に塩少々(分量外)を振って軽く揉み、5分ほど置いて水気を絞ります。

- ボウルに【甘酢】の材料を全て入れ、よく混ぜ合わせます。

- 大根、梨、きくらげを甘酢のボウルに入れ、全体がなじむようによく和えます。

- 冷蔵庫で15分ほど冷やして味をなじませたら完成です。

薬膳ポイント

生のままいただくことで、大根と梨の持つ潤す力が最大限に発揮されます。特に梨は、秋の乾燥対策に非常に優れた食材です。肺を潤し、「津液(しんえき)」を補うことで、喉の乾燥や肌の潤い不足を改善し、白露の時期を快適に過ごす手助けをしてくれます。

気を補う疲労回復レシピ 鮭ときのこの炊き込みご飯

白露の季節は、夏の疲れが残っていたり、気温の変化に体が適応しきれずにだるさや疲労感を感じやすい時期です。この炊き込みご飯は、「気」を補い、胃腸を丈夫にする食材を豊富に使い、美味しく栄養補給ができる一品です。

薬膳的効能

- 鮭: 気血を補い、体を温める作用があります。疲労回復や滋養強壮に良いとされます。

- きのこ類: 免疫力を高め、腸内環境を整えます。消化吸収を助け、気を補う働きもあります。

- 米: 気を補い、胃腸を丈夫にする主食です。体のエネルギー源となります。

- 人参: 胃腸を丈夫にし、血を養う作用があります。体の巡りを良くし、疲労回復を助けます。

材料(2合分)

| 食材 | 分量 |

|---|---|

| 米 | 2合 |

| 生鮭 | 2切れ |

| しめじ | 1/2パック |

| まいたけ | 1/2パック |

| 人参 | 1/3本 |

| 【調味料】 | |

| だし汁 | 360ml(米2合の水分量に合わせて調整) |

| 醤油 | 大さじ2 |

| みりん | 大さじ1 |

| 酒 | 大さじ1 |

作り方

- 米は洗ってざるにあげ、30分ほど水気を切っておきます。生鮭は骨と皮を取り除き、軽く塩を振っておきます。

- しめじとまいたけは石づきを落としてほぐし、人参は細切りにします。

- 炊飯器に米と【調味料】を入れ、だし汁を加えて通常の水加減に合わせます。その上に鮭、きのこ類、人参を乗せて炊飯します。

- 炊き上がったら鮭をほぐしながら全体を混ぜ合わせ、器に盛り付けたら完成です。お好みで刻みネギや三つ葉を添えても良いでしょう。

薬膳ポイント

鮭ときのこ、人参はどれも「気」を補い、胃腸を健やかにする働きがあります。特に鮭は、血を養う作用もあるため、貧血気味の方や疲れが溜まっている方にもおすすめです。この一皿で、白露の時期に不足しがちなエネルギーをしっかりと補給し、免疫力アップへと繋げましょう。

白露から始める免疫力アップ薬膳を毎日の食卓に

白露の時期に合わせた薬膳レシピをご紹介しましたが、大切なのは、これらの知恵を日々の食卓に無理なく取り入れ、継続することです。薬膳は特別な料理ではなく、私たちの体と向き合い、季節に合わせた食材を選ぶ「食養生」の考え方そのもの。忙しい毎日の中でも、ちょっとした工夫で免疫力アップを目指しましょう。

薬膳を続けるコツ 忙しい日でも取り入れるヒント

「薬膳は難しそう」「毎日作るのは大変」と感じる方もいるかもしれません。しかし、薬膳は完璧を目指すものではなく、できることから少しずつ取り入れることが大切です。ここでは、忙しい日々の中でも薬膳を継続するためのヒントをご紹介します。

| 継続のヒント | 具体的な実践方法 |

|---|---|

| 完璧を目指さない | まずは週に1回、あるいは1日1品から薬膳を取り入れてみましょう。全ての料理を薬膳にする必要はありません。 |

| 旬の食材を意識する | スーパーで旬の野菜や果物を見つけたら、積極的に購入してみましょう。それだけで、その時期に必要な栄養素を自然と補給できます。 |

| 作り置きを活用する | 週末など時間に余裕がある時に、薬膳スープの素や、和え物の下準備をしておくと、平日の調理が格段に楽になります。 |

| 市販品を賢く利用する | フリーズドライの味噌汁に薬膳食材(乾燥きのこ、わかめなど)をプラスしたり、冷凍野菜を活用したりと、市販品をアレンジするのも良い方法です。 |

| 薬膳茶を日常に | 手軽なティーバッグの薬膳茶や、乾燥生姜やクコの実をお湯に浸すだけでも立派な薬膳ドリンクになります。水分補給のついでに体を労わりましょう。 |

| スパイスやハーブを味方に | いつもの料理に生姜、シナモン、クローブなどの温める性質を持つスパイスや、香りの良いハーブを加えるだけでも、薬膳効果を高められます。 |

このように、無理なく続けられる工夫を見つけることが、薬膳を生活の一部にするための鍵となります。小さな一歩から始めて、体の変化を感じてみてください。

まとめ

白露の時期は、秋の始まりとともに体調を崩しやすく、特に乾燥と冷えから免疫力が低下しやすい時期です。本記事では、薬膳の考え方に基づき、気・血・津液のバランスを整えることで、体の内側から免疫力を高める方法をご紹介しました。鶏肉と生姜の薬膳スープ、大根と梨の甘酢和え、鮭ときのこの炊き込みご飯といったカンタン薬膳レシピは、旬の食材を活かし、白露の養生に最適です。日々の食事に薬膳を上手に取り入れ、巡りの良い体で健やかな秋を過ごしましょう。

この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)

薬に頼らず整える薬膳🌿

栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。

スポーツ栄養インストラクターとして、

家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。

軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。

同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。

【体質別相談はこちら】

ホルモン美人メソッド

LINE

気になる記事、見つかるかも?

-

同時蒸し?蒸し器なし調理の究極ガイドで時短・絶品レシピ

「同時蒸し」に興味はあるけれど、専用の蒸し器がないと無理だと思っていませんか?ご安心ください。この究極ガイドでは、特別な道具がなくても、ご家庭の鍋、フライパ… -

冷え切った腸に喝!夏の“腸疲れ”に!冷えすぎ防止の温め薬膳レシピで元気を取り戻す

夏の暑さで冷たいものを摂りすぎ、腸が冷えて「腸疲れ」を感じていませんか?お腹の不調やだるさは、冷えすぎた腸からのSOSかもしれません。この記事では、なぜ夏に腸が… -

【キッチン革命】ディスポーザーで、生ゴミの悩みが一気に解決!

キッチンの生ゴミ、毎日のように出ては「臭い」「虫」「手間」と、ちょっとしたストレスになっていませんか?そんなお悩みを解決してくれるのが、「ディスポーザー」で… -

忙しい時こそ「余白」をつくる。——イライラ体質だった私がヨガで心のゆとりを取り戻すまで

こんにちは、ヨガインストラクターのMICHIKOです。 今回は、よくいただく質問「忙しい時やプレッシャーがある時に、どうしたら心の余裕を持てますか?」に、私自身の体… -

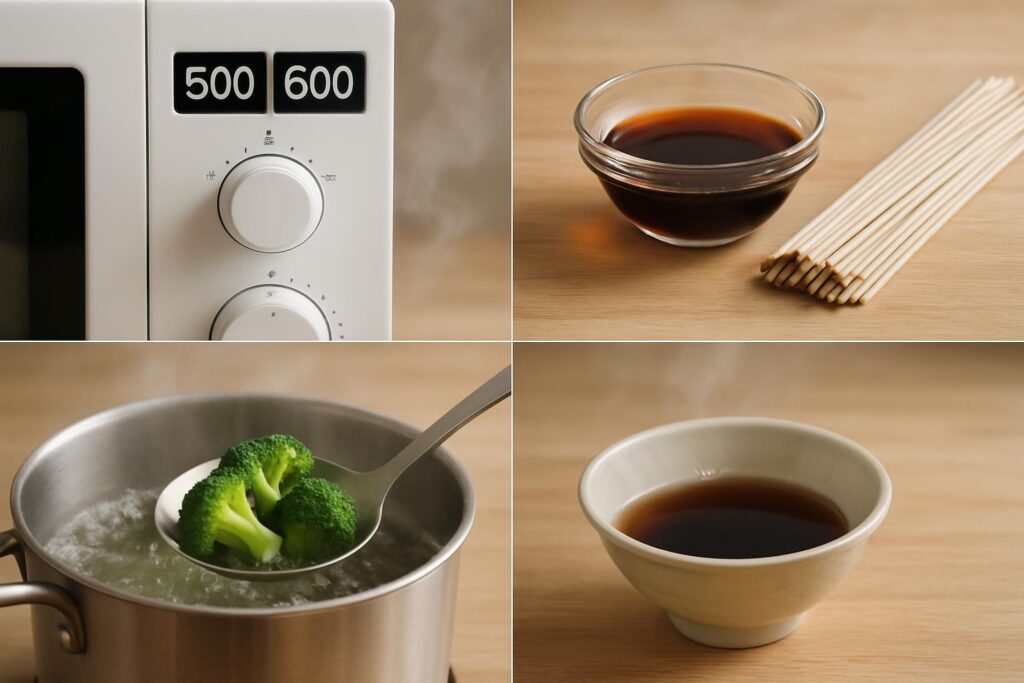

【料理のモヤモヤ解消】調理のちょっとした疑問!

「さっとゆでるって何分?」「電子レンジ600Wで2分なら500Wだと何分?」「めんつゆの〇倍濃縮ってどう使うの?」料理中のそんな小さなモヤモヤ、この記事で全てスッキリ… -

【簡単】実りの秋を味わう“旬食材×薬膳”!心と体を癒す絶品ごはん5選

「食欲の秋」を健康的に過ごしたいあなたへ。本記事では、実りの秋に旬を迎える食材と、心身のバランスを整える薬膳の知恵を組み合わせることで、季節の変わり目の不調…